ライフのコツ

2017.11.15

2018年度から小学校英語が変わる-前編

「外国語活動」と「英語」はどう違う?

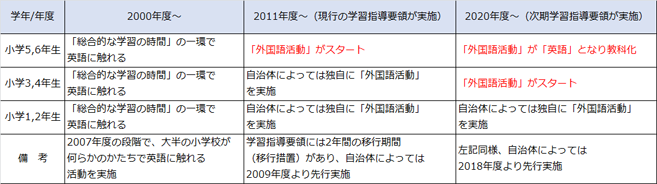

2020年度より実施される次期学習指導要領では、小学校での「外国語活動」の開始時期が現行の5年生から3年生へと引き下げられ、5、6年生では「外国語活動」が「英語」として教科化される。学習指導要領の移行措置として、自治体によっては2018年度より上記変更点の先行実施を予定しているところもあり、保護者の関心は非常に高くなっている。その一方で、いわゆる小学校英語の実態や意義については、客観的な情報が少ないのも事実だ。そこで今回は、上智大学言語教育研究センターの藤田保教授に、小学校英語の現状や来年度以降の変化について伺った。

- 積極的にコミュニケーションを

とろうとする意欲の素地をつくる - 2011年度から本格的に始まった小学校での「外国語活動」だが、実は1980年代から小学校での英語教育の必要性は議論されてきた。

- 「1980年代後半、日本企業が世界へ進出し始めると、世界で活躍できる"国際人"を育成するというニーズが高まり、英語についても小学校から学ぶべきではないかという議論がなされるようになりました。賛否両論があり議論は遅々として進まず、ようやく動きがあったのが2000年代の後半です。教科横断型の学びをコンセプトとする『総合的な学習の時間』が設置され、その中のテーマの一つ、「国際理解」の一環として英語に触れるようになりました。 そして、2011年度から始まった現行の学習指導要領には、小学5、6年生に「外国語活動」が盛り込まれるようになったのです。実際は、2007年度の段階で全国の9割以上の小学校で何らかのかたちで英語に触れる活動を行なっていたという調査結果もあり、学習指導要領の移行措置が始まる2009年度から「外国語活動」を開始した小学校も多くありました」

- 現行の学習指導要領に「言語や文化について、体験的に理解を深める」とある「外国語活動」だが、実際にはどのようなものなのだろうか。藤田先生は、「知識を覚えることではなく、英語を使うという活動を通して体験的に言葉や文化を感じ、学ぶことを目指している」と、「英語を使う活動」の重要性を強調する。

- 「日本人に英語ができるかを尋ねると、多くの人が『できない』と答えます。でも実際は、「table(テーブル)」や「pen(ペン)」のように日常的に使っているものも含めると2,000〜3,000くらいの英単語を知っていますし、あいさつの言葉やある程度の文法も知っています。本当は知っているのに、使った経験がないから自信がなくて、『できない』と思い込んでしまうんです。本来言語というのは、使いながら習得していくものです。しかし、従来の日本の英語教育は、覚えてから使う、という流れで進めてきました。これではいつまでたっても自信が持てず使えません。小学校の「外国語活動」の目的は、積極的にコミュニケーションを図ろうとする意欲の素地をつくることであり、その手段として、使いながら身につけるという本来あるべき方法をとっています。言語でコミュニケーションをとることが楽しい、と思えることが、何よりも重要なのです」

- 「外国語活動」の授業は、友だちとカード交換をするカードゲーム、お互いに質問し合うインタビューゲーム、リズムに合わせて短文を発話するチャンツといった活動を通した「英語を使う場」だ。小学3年生でローマ字を習うため児童はアルファベット自体は知っているが、スペリングを暗記したり、それをテストしたりということはしない。あくまでも「コミュニケーションが楽しい」というところで止めておくことが大切であり、むしろ「もっとやりたい、もっと知りたい(のに小学校では教えてもらえなかった)」という気持ちを持って中学校へ進学することで、学びへの意欲やワクワク感が高まると藤田先生は述べる。

- 「自分の思いをもっと表現したい、伝えたい、という欲求があってこそ、文法的な学びは意味を持ってきます。仮定法は『もし〜ならば』という意味である、と知識として覚えるのと、こう言いたいときは仮定法を使えばいいのか、と新しい気づきを得るのとでは、大きく違います。また、先に英語の音が入っていると後から文字が入りやすいという面もあるので、小学生のうちにたくさん音を聞いておくことには大きな意義があります」

- 身近な大人が堂々と英語を使っている姿が、

こどもに英語を使う必然性を刷り込む - 外国語活動の授業は、担任の教師が一人で教える学校が大半だが、自治体によって形態が異なり、外部のネイティブ教師や地域の指導員とのティームティーチング(TT)を行うところ、ALT(Assistant Language Teacher)が数校を持ち回りで担当するところのほか、なかには東京都品川区のようにALTが常駐する小学校もある。低学年から「外国語活動」の時間がある自治体も少なくなく、「5、6年生で外国語活動」というのはあくまでも最低限の基準であり地域差が大きいのが現実だ。

- この「外国語活動」は、2020年度からの次期学習指導要領では3年生からに引き下げられ、5、6年生では「英語」という教科になる。引き下げられる理由や教科化による変化について、藤田先生はこう語る。

- 「5、6年生というのは反抗期や思春期に差しかかる時期なので、素直に受け入れられる3、4年生から始めた方がより効果的だと考えられます。自治体によっては低学年から外国語活動を設けているところも少なくありません。「外国語活動」の時間が増えることで、母語や他の教科に影響が出ないかという不安の声を聞くこともありますが、一般的には5、6歳で母語の基盤が完成すると言われていますし、週に数時間の「外国語活動」の授業により母語の形成や他教科の学力に影響が出ることはまず考えられません。

- また、教科化で目指しているのは、中学校英語へのスムーズな橋渡しです。小学校の英語は活動型で楽しかったのに、中学校に入ると勉強ばかりでおもしろくなくつまずいてしまう、というケースを減らすという意味合いがあります。例えば、bagとbadを見比べてどこが違うかを当てたり、Thank youと書いてあるものを見ながら自分でも書いてみたりと、スペリングを暗記させるようなことはありませんが、文字を読む活動も盛り込まれるようになります。

- 教科になっても活動中心の授業内容には変わりありませんが、大きく二つ変更点があります。一つは、検定教科書が使われるようになる、ということです。「外国語活動」は教科ではなく領域と呼ばれるものであり、副読本はありますが検定教科書はありません。もう一つは、数字による評価が行われるようになる、ということです。「外国語活動」では、成績表に教師のコメントが書かれるだけです。教科になったからといって中学校のようにテストをするわけではありませんので、パフォーマンスを評価していくことになります。これらの変化に対応するため、カスケーディング方式で教員研修を行い、教え方や評価の仕方を全教員が学べる体制を整えています。小学校の先生方は、これまでも多くの教科を教えてきた方々で器用ですし、こどもの扱いにもとても慣れていらっしゃるので、私は問題なく移行できるのではないかと考えています。

- 英語の教え方や成績のつけ方はもちろんですが、小学校の先生にとって何よりも必要なのは、堂々と英語を使う姿勢です。文法や発音なんて気にする必要はありません。担任の先生がネイティブと普通に英語で会話をしている姿を目の当たりにすれば、こどもたちは『すごい!』と尊敬の眼差しで見つめることでしょう。そして、自分も大きくなったらああやって英語を話すのだ、話せるようになりたい、と憧れを抱くようになります。先生に限らず親も同じですが、身近な大人が気負うことなく英語を使っている姿を見せ、こどもに英語の必然性を刷り込むことこそ重要なのです」

藤田 保

上智大学言語教育研究センター副センター長・教授。研究分野は応用言語学(バイリンガリズム)、外国語教育。小学校における英語教育をテーマとした研究・論文も多数あり、小学校教諭向けのワークブックの執筆や研修講師も務める。NPO法人小学校英語指導者認定協議会(J-SHINE)理事。

文/笹原風花 撮影/荒川潤