仕事のプロ

日本の風土に合う「働く幸せのかたち」とは?〈後編〉

社外ともつながりながら職場の関係構築を進める

コクヨ株式会社のヨコク研究所が2024年に公開した、京都大学の内田由紀子教授との共同研究レポート『同調から個をひらく社会へ ―文化比較から紐解く日本の働く幸せ―』では、アメリカ・イギリス・台湾との比較を通じて日本特有の「働く幸せ」を統計的に紐解いた内容を紹介している。記事の前編ではワーカーの幸せを実現するには職場内で親密な人間関係を築くことの重要性を紹介した。後編ではそのための具体的なアイデアについて、今回の共同研究に携わったリサーチコンサルタントの田中康寛が解説する。

ハイブリッドワークで同調的行動が減り 「個をひらく」が推進された側面も

――親密な人間関係を職場で築くことでメンバーが自由に意見を交わしやすくなるため、職場環境が向上してワーカーの働きやすさがアップするとうかがいました。ただコロナ禍以降はリモートワークを実践する組織が増え、親密な人間関係をつくりにくくなっている現実もあるのではないでしょうか?

リモートワークは人間関係を希薄にするとの指摘も多いですが、「個をひらく」に一役買っている面もあります。というのも、グループチャットやオンラインミーティングでは「周りの空気を読む」といったことがしにくいため、参加者は自分の意見を抑制せず明確に伝える必要があります。つまり、「同調」よりも、むしろ個をひらくことが求められるわけです。

――リモートワークが普及したことで、ワーカーにとってプラスになることはほかにもありますか?

もちろんあります。例えば、同僚に話しかけられず、没頭しやすい環境をつくりやすい点です。特にオープンなオフィスは集中力や健康に悪影響を及ぼすとの研究もあり、職務や気分に合わせて場を選べることは重要でしょう。また、在宅勤務であれば育児・介護・疾病など急な用事が発生しても仕事を一時中断できるので、ワークとライフを柔軟にスケジュールしやすくなる点もメリットと言えます。

リアルの場では親密な関係構築を 意識的に行っていくことが大切

――リモートワークによって、自律的な個の形成が進んだ面もあるということですね。

ただ、オンラインだけではチームとしての求心力が弱まってしまうので、「オンラインではどんなコミュニケーションをとるか」「リアルの場では何をするか」をしっかり切り分けることは大切です。情報共有など客観的な情報のやりとりはオンラインで行い、リアルでは自由な意見交換やインフォーマルなコミュニケーションなど感情を交えた交流を行うなど、それぞれの場に適した交流をしていくとよいでしょう。

社内外に「CARE place」をつくることが 親密な関係性づくりの一助に

――個をひらきつつ親密な関係をつくるために、職場でインフォーマルなコミュニケーションや自由な意見交換をする以外に、組織としてどんな取り組みを行ったらよいでしょうか?

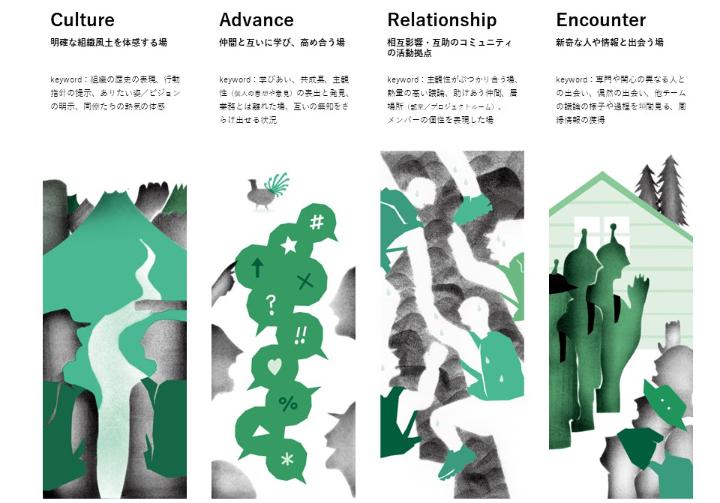

私たちは今回発表した研究レポートの中で、「組織や仲間との相互影響的で親密な関係性をケアする場(CARE place)」という考え方を提唱しました。CAREは4つの英単語の頭文字で、それぞれ以下のような意味を持たせています。 C:Culture(属する組織の過去・現在・未来にふれ、ワーカーのよりどころとなる行動指針を体感する場) A:Advance(主業務から離れた分野で仲間と一緒に学び、高め合う場) R:Relationship(チームで議論し、意見をぶつけ合える活動拠点) E:Encounter(専門性・関心分野の異なる人や、未知の情報と出会う場)

こうした場をどのようにつくり、運営していくかは組織の考え方や現状の課題によって変わってきます。例えばコクヨでは、「20%チャレンジ」(就業時間の20%を使って所属部署の業務とは違う仕事に参加できる制度)という制度を設けており、これは「Advance」や「Encounter」にあたると思います。 また2025年1月には、会社が提供する人材育成プログラムに関する活動や社員主催の勉強会に活用できる人材育成施設「DISCOVER & SHARE PLACE DIG」を、品川オフィスの近くにオープンしました。これは「Advance」や「Relationship」の要素を含む取り組みと言えそうです。

――「CARE place」のうちいくつかの要素は組織内で実践できそうですが、同質性の高いワーカーが集まっている組織では、「Encounter」の場をつくるのは難しいのではないか、とも感じます。

例えばオフィスを社外にも開いて地域の方々と一緒に活動したり、社外のビジネスパーソンも活用できるコワーキングスペースをつくるなど、ワークプレイスにパブリックな役割を持たせることもひとつの方法だと思います。例えばNTT西日本では、オープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE」をつくり、社内外のメンバーが集まって学びや共創のプログラムを実践し、ワーカーが業務外・専門外のヒト・モノ・コトと出会って刺激を得る機会を創出しています。 所属する組織にはいないタイプの人と接することで、新たな学びや関心事を得たり、自分の得意分野を見つけたりすることは、ワーカー一人ひとりが個をひらくうえで大いに役立つと思います。このようなワーカーが心理的安全性の中で自由に意見を交わすことで、親密な関係性が築かれていくでしょう。 特に日本のワーカーは、顧客に感謝されることに対して幸せを感じる傾向が強いことが、今回の調査で明らかになっています。そこで、「顧客からの感謝」とは少し異なりますが、例えば地域課題の改善につながるアクションを社内外の人と一緒に始めて何らかの成果を出すことができれば、ワーカーの幸福度アップにもつながるのではないでしょうか。

「個をひらく」ための 具体的なアクションをさらに探究中

――最後に、今回の研究レポートが公開されたのは2024年1月と1年以上前になりますが、その後、研究の進展などはありましたか?

実は現在も、京都大学との共同研究を進めており、その成果は2026年に公開予定です。内容の解像度をさらに上げ、「一人ひとりの個をひらくために、個人は具体的に組織の中でどんなアクションをしたらよいか」「ワーカーの自律と協働を同時に実現するために、組織としてどんな取り組みをしたらよいか」を紹介できればと考えながら進めています。 また、ワーカー同士がつながりを持つにあたって「グチを言い合う」「上司の悪口で盛り上がる」といった要素についても分析を進めたいと思い始めています。こうした一見ネガティブな行動も、日本においては親密な関係構築に役立つ場合があるので、その可能性について考察してみたいと考えています。

田中 康寛(Tanaka Yasuhiro)

コクヨ株式会社 商品企画本部/ヨコク研究所/リサーチコンサルタント

オフィス家具の商品企画・マーケティングを担当した後、2016年より働き方や未来社会のリサーチ・コンサルティング活動に従事。国内外の働き方・働く場・働く人にまつわる統計的調査や質的調査に携わっている。