組織の力

大日向小中学校が目指す主体的な学びとは?〈後編〉

イエナプラン教育の実践を後押しする空間・環境

学校法人 茂来学園 大日向小学校・大日向中学校は、ドイツで誕生しオランダで発展した教育理念「イエナプラン教育」に公教育の立場から取り組み、わが子を入学させるために全国からの移住者が相次いでいる。同校ではイエナプラン教育を実践するために、どんな空間や環境づくりを行っているのか。同小学校校長の久保礼子さん、中学校校長の青山光一さんにお話を伺った。

写真左から)青山光一さん、久保礼子さん

閉校した校舎の黒板を取り去るところから イエナプラン教育の場づくりを開始

――御校の校舎は、小学校・中学校とも閉校した学校の校舎を活用していらっしゃいますが、なぜ新築ではなく廃校を改修して使う道を選ばれたのでしょうか?

久保:できるだけ初期投資を抑えたい、という事情もありました。ただ、それだけではなく、今後イエナプラン教育を実践しようとする学校が「工夫次第で、予算が潤沢でなくてもイエナプラン教育実践の場が構築できる」という実例をつくりたくて、あえて既存の校舎を選んだ面もあります。

青山:とは言っても、私たちの教育を実現するためには既存の校舎をそのまま使うのではなく改修が必要でした。

例えばイエナプラン教育は「教師が黒板の前で講義を行う」のではなく、一人ひとりが自律的に学びを進め、グループリーダー(教師)が教室内を回って子どもたちをサポートするスタイルです。そのため、開校に向けての改修は、黒板を撤去するところから始めました。黒板があるとどうしても、教室の前方と後方が固定されてしまって、自由な学び方が実現しにくいと考えたからです。

小学校開校から6年が経ちましたが、現在も100%の教育環境を実現できたとは思っていません。いろいろ試行錯誤しながら手直しをして進めている状況です。

学校の入り口には、イエナプランの「20の原則」を表す20個の木の玉が取り付けてある

学校の入り口には、イエナプランの「20の原則」を表す20個の木の玉が取り付けてある

――校舎をつくるにあたって、ほかにどんなことにこだわられたのでしょうか?

久保:開校にあたって「地域の学校をつくる」という思いがあったので、教室ごとに太陽の赤や藤の花のパープルなど、佐久穂町にちなんだ色をテーマカラーにしました。

また、教室は「いつでも、誰でも入ってきて構わない場」だということを発信するため、廊下側の壁はガラス張りにして開放感を演出することにもこだわりました。

太陽の赤や藤の花のパープルなど、各教室の壁には佐久穂町にちなんだ色が使われている

太陽の赤や藤の花のパープルなど、各教室の壁には佐久穂町にちなんだ色が使われている

自律した学びを 実現しやすい空間を整備

――校内の空間づくりで、意識していらっしゃることはありますか?

青山:本校の教室は、子どもたちが安心して過ごせる生活の場「リビングルーム」として設計されています。リビングルームにおけるこだわりのひとつは、学びの内容に応じて空間を自在に変えられるようにしていることです。児童・生徒が使う家具も、自分が集中できる環境を選択できるよう、いわゆる学校らしいデスクとチェアだけでなく、ベンチなどいろいろなタイプのものを置いています。

教室にはイスと机のほか、靴を脱いで学べるスペースも。子どもは自分が集中しやすい環境を選べる また、イエナプラン教育では「サークル対話」の時間を大切にしているので、教室内にはサークル型にベンチを置いて、対話のための環境を常設しています。公立校勤務時代にもサークル対話を行った経験はあるのですが、机を動かして円をつくるのは以外に時間がかかるので、心理的負荷から、だんだんやるのがおっくうになってやめてしまいました。その苦い失敗から、対話のための場所を常設しているのです。 いずれの教室でもサークル対話のための場所を確保し、スツールや家具を常設している

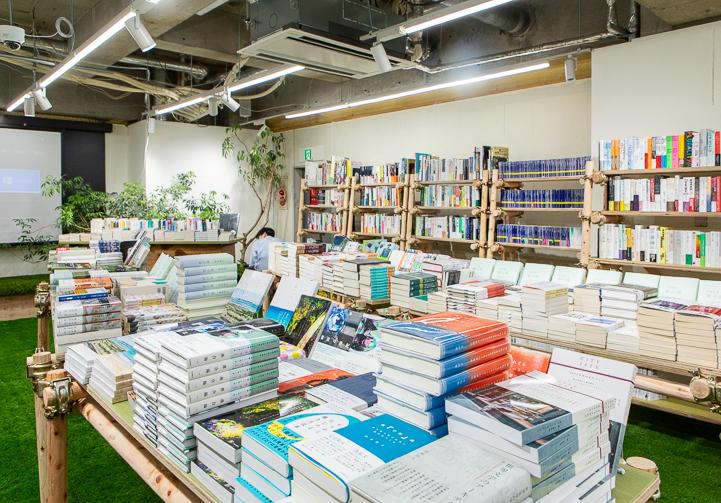

久保:教材や教具など、学びに必要なモノをすべて児童・生徒に見えるように出しておくことも意識しています。自律的に学びを進めるためには、子どもが学習に必要なモノを自分で取りに行ける環境をつくっておかなければならないと考えているからです。

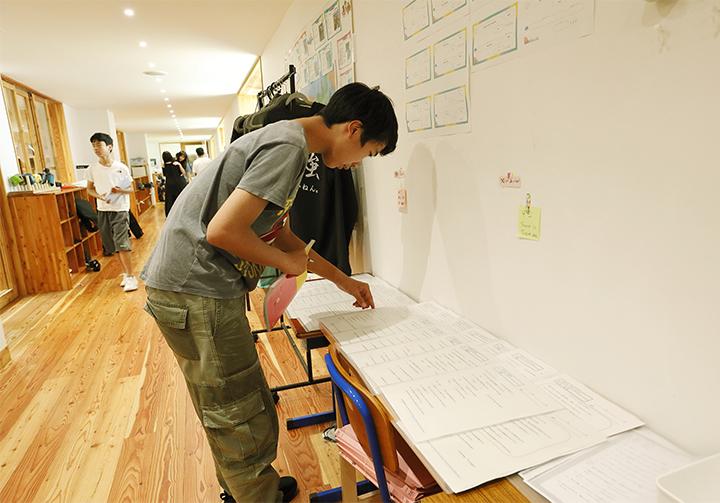

例えば小学校の児童は、単元テストを受ける時期を自分で決定します。「この単元の内容はよくわかったからテストを受けよう」と決めるわけです。その際には、廊下のケースに保管してあるテストプリントを自分で取りに行きます。

教具や教材は子どもがパッと見てわかるように配置し、必要に応じてすぐ取りに行けるようにしてある

いずれの教室でもサークル対話のための場所を確保し、スツールや家具を常設している

久保:教材や教具など、学びに必要なモノをすべて児童・生徒に見えるように出しておくことも意識しています。自律的に学びを進めるためには、子どもが学習に必要なモノを自分で取りに行ける環境をつくっておかなければならないと考えているからです。

例えば小学校の児童は、単元テストを受ける時期を自分で決定します。「この単元の内容はよくわかったからテストを受けよう」と決めるわけです。その際には、廊下のケースに保管してあるテストプリントを自分で取りに行きます。

教具や教材は子どもがパッと見てわかるように配置し、必要に応じてすぐ取りに行けるようにしてある

中学校でも、自分の学習ペースに応じて教材に取り組んでいくため、プリントなどはわかりやすい場所に配置

青山:美的観点から考えれば、収納した方がよいのかもしれません。しかし、大人から見て整然とした状態でも、子どもにとって使いにくければ意味がないので、ほとんどのモノを見える場所に置いてあります。

中学校でも、自分の学習ペースに応じて教材に取り組んでいくため、プリントなどはわかりやすい場所に配置

青山:美的観点から考えれば、収納した方がよいのかもしれません。しかし、大人から見て整然とした状態でも、子どもにとって使いにくければ意味がないので、ほとんどのモノを見える場所に置いてあります。

――御校の廊下を歩くと、あちこちに小さなデスクやベンチが置いてありますが、どんなふうに使われているのでしょうか?

青山:学ぶ場所の選択肢として、体育館などの広い空間と教室の間にある「中間的な存在」 が必要だと思ったので、廊下で短時間勉強ができる場所をつくるために設置しました。休み時間などに何人かが一緒に勉強している姿もよくみられます。

廊下の一角の小上がりスペースも、短時間学習できるスペースとして子どもたちに人気

廊下の一角の小上がりスペースも、短時間学習できるスペースとして子どもたちに人気

グッズや仕掛けも使って 集中と自立をバックアップ

――「ブロックアワー」の時間には、それぞれの児童・生徒は異なる内容を学ぶことになりますが、小学生は自律的に学ぶことができているのでしょうか?

久保:中には周りの友達が気になって、勉強に集中できない子どももいますが、周りの様子が視界に入らないように机の上にパーテーションを立てたり、イヤーマフをつけて音をシャットアウトしたりすれば、自分が今取り組んでいることにしっかり向き合えることは少なくありません。

青山:本校には発達に特性を持つお子さんも学んでいます。医師と連携しながらきめ細かく対応していますが、一斉授業が少なく自由度のある学び方ができる分、自分のペースで学習 を進められているようです。

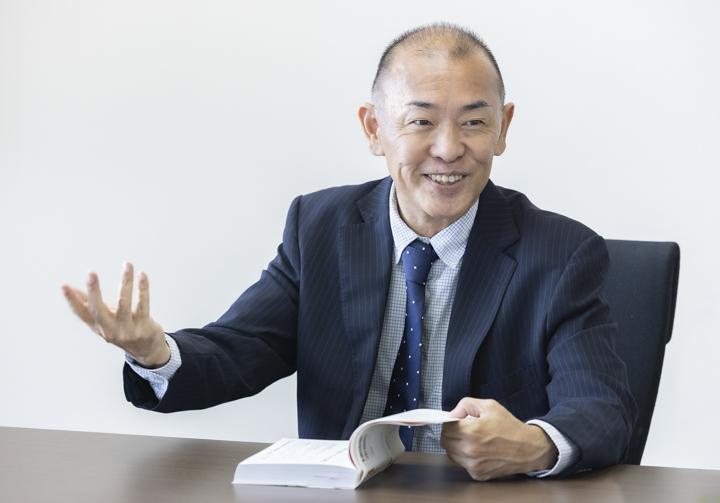

「医師と連携をとり、発達に特性を持つ子ども一人ひとりの学びをサポートしています」と青山光一さん

「医師と連携をとり、発達に特性を持つ子ども一人ひとりの学びをサポートしています」と青山光一さん

フラットでオープンな関係性を 空間づくりでも体現する

――教職員の方が集うスタッフルームも、公立の小中学校でよくみられる職員室とはだいぶ雰囲気が違いますね。

青山:固定席ではなくフリーアドレスなのと、靴を脱いで上がれるスペースもあるのは本校らしいかもしれませんね。

久保:教職員同士もフラットな関係を目指しているので、校内には校長室もなく、私たちもスタッフルームを使います。

なお、空間の話題からは逸れますが、本校の教員たちは互いを「〇〇さん」と呼び合っています。公立校では教職員同士で「〇〇先生」と呼び合うので、「教師の立場から発言しなければ」と構えてしまう面がありました。しかし現在は、本音で意見を言い合うことができてとても心地よいですね。

教職員が集まるスタッフルームにも、すぐサークル対話ができるスペースをつくってある

教職員が集まるスタッフルームにも、すぐサークル対話ができるスペースをつくってある

――最後に、今後の御校のビジョンをお聞かせください。

久保:2026年4月に予定している中高一貫教育の中等教育学校開校に向けて、設備面で準備を進めています。イエナプラン教育が当たり前に実践できる環境を体現できるよう、走りながら文化を創っていきたいと思います。

「イエナプラン教育を当たり前に実践できる環境を、本校が体現できれば」と語る久保礼子さん

「イエナプラン教育を当たり前に実践できる環境を、本校が体現できれば」と語る久保礼子さん

学校法人茂来学園 しなのイエナプランスクール 大日向小学校・大日向中学校

「誰もが、豊かに、そして幸せに生きることのできる世界」を建学の精神に掲げ、イエナプラン教育を実践する公教育機関として長野県佐久郡佐久穂町に開校(小学校は2019年4月中学校は2022年4月に開校)。

小学校・中学校ともに、「イエナプランスクール」として日本イエナプラン教育協会の認定を受けている。2026年4月には中高一貫教育の中等教育学校を開校予定。