仕事のプロ

日本の風土に合う「働く幸せのかたち」とは?〈前編〉

周りと協調しながら自律性を発揮する

コクヨ株式会社のヨコク研究所では2024年1月、京都大学の内田由紀子教授との共同研究レポート『同調から個をひらく社会へ ―文化比較から紐解く日本の働く幸せ―』を公開した。アメリカ・イギリス・台湾との比較を通じて日本特有の「働く幸せ」を統計的に紐解くこのレポートで、日本社会や職場におけるどんな「幸せのあり方」が見えてきたのか。今回の共同研究に携わったリサーチコンサルタントの田中康寛が解説する。

日本では「協調」と「個をひらく」が 相反する概念として捉えられやすい

――そもそもヨコク研究所では、どんな経緯から今回の共同研究に取り組むことになったのですか?

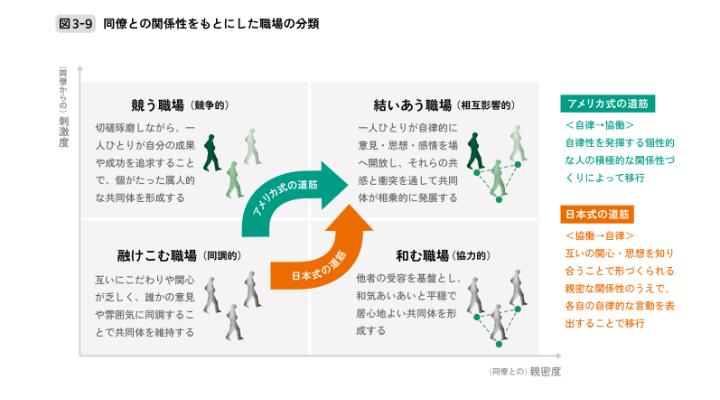

コクヨでは、一人ひとりの価値観を尊重しながら社会や人同士のつながりも大切にする「自律協働社会の実現」をビジョンとして掲げています。2022年に発足したヨコク研究所では、この自律協働社会の姿をより明確に描くために、社内研究員を中心にさまざまな分野のパートナーと共に研究活動を行い、その結果を公開することで社会変容を促そうとしています。 今回の研究にパートナーとして関わっていただいた京都大学「人と社会の未来研究院」院長の内田由紀子教授は、日本のウェルビーイング政策にも携わっていらっしゃる方です。内田先生とディスカッションをする中で、「自律の重要性は会社で強く言われるけれど、周囲と融和してうまくやるような"協調"は軽視されがちだった」「アメリカのように意見をぶつけ合いながら別の意見に昇華させていく方法は、日本のワーカーは苦手意識が強いのではないか」といった話になりました。 そこで私たちは、日本の職場文化にフィットする自律と協働のあり方を探究することが必要だと考えました。

――なぜ研究レポートのタイトルを「同調から個をひらく社会へ」と名付けたのですか?

「同調」は「組織やチームに迎合する」というニュアンスがあり、その対極にあるのが「個をひらく」(一人ひとりが率直に自分の意見を言い合う)です。組織という視点から見ても、同調圧力に支配されずワーカー一人ひとりが個をひらき、かつ協調関係が成り立つ環境が実現できれば、生産性向上やイノベーション創出が起きやすいのではないかと考えたからです。

――「同調」は組織にとってマイナスになるのでしょうか?

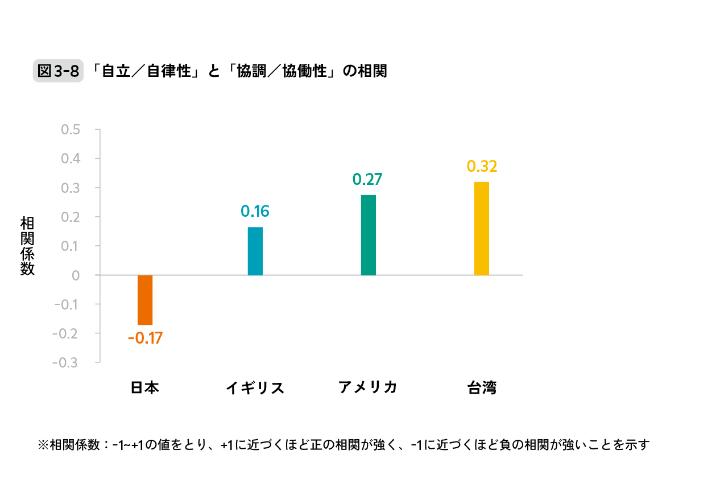

「同調」の種類にも依りますが、他人の意見や主張に賛同する「同調」は決して悪いことではないと思います。逆に、まったく同調が許されない環境では、疲れを感じる人も多いのではないでしょうか。 しかし日本はほかの3エリアと異なり、「自立・自律」と「協調・協働」が相反する概念として捉えられやすい傾向があることが、今回の調査で明らかになりました。 その理由は、日本では自律を「周囲の空気や意見に合わせず自分の意志を貫くこと」、逆に協調・協働は「周囲の空気や意見に合わせること」と考える人が多いからではないか、と推測できます。 周りに迎合する「同調」して関係を維持するのではなく、日本人流に「自律」と「協働」をうまく両立することが大切だと私たちは考えています。

職場での信頼関係を構築できれば 「協調」と「個をひらく」が共存できる

――自立と協調が相反する概念と捉えられやすい日本において、「協調」と「個をひらく」を職場で共存させるのは難しそうに感じますが、どんなプロセスで実現できそうでしょうか?

職場でワーカー一人ひとりの自律と協働を実現するには、まず親密で協調的な関係性をつくることが大切です。なぜなら日本では、自律性を発揮すると「自分勝手な人」と見なされて周りから疎外される恐れがあるからです。しかし、職場に親密な関係が構築されていれば、メンバーが自律的な行動をとったときに、周りが自然と支援したくなります。

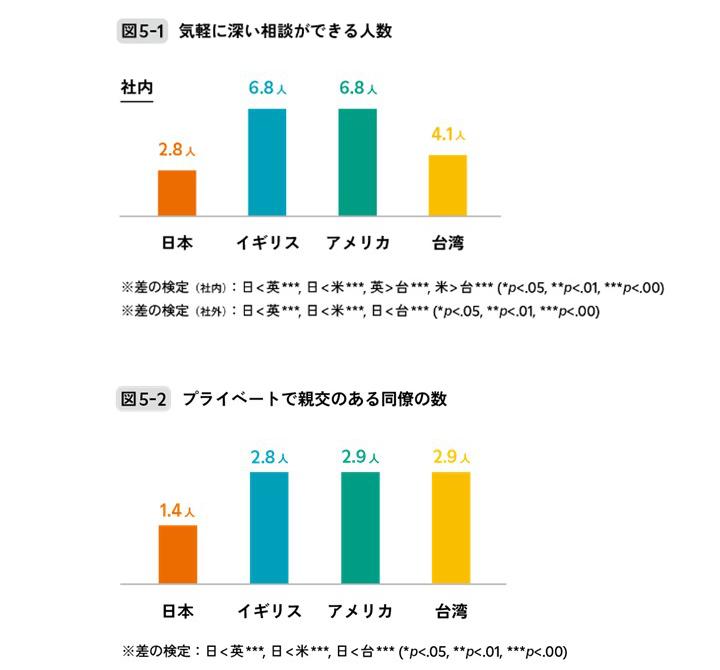

しかし残念ながら今回の調査で、「社内で気軽に相談ができる人の人数」と「プライベートで親交のある同僚の数」を尋ねたところ、日本はいずれも4エリア中最も少なく、親密な関係は乏しいと言えます。

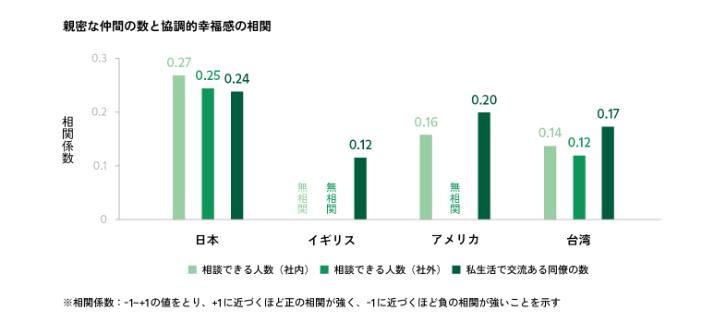

一方で、日本ではほかの3エリアに比べて「親密な仲間が多いほど協調的幸福度が上がりやすい」という結果も出ています。つまり、職場に親しい仲間が増えれば、幸福度もアップしやすいと考えられるのです。「ワーカーの幸福度を上げる」という観点からも、職場の信頼関係構築は重要と言えるでしょう。

各自が得意分野や強みを持つことで 相互理解や信頼関係醸成が進みやすくなる

――しかし近年の日本では、例えばリーダーがチームメンバーに踏み込んだ意見を言おうとすると「これはパワハラにあたるのではないか」と躊躇してしまうなど、相互理解や関係構築が難しい面もあります。その中で親密な関係を築くために、どんな手法が考えられるでしょうか?

確かに現状の職場環境では、互いをおもんばかりすぎて率直な意見を言い合うのが難しい面も多々あります。その打開策としてひとつ考えられるのが、「メンバー一人ひとりが得意分野を持つこと」です。

――各自が得意分野を持つことで、なぜ相互理解や信頼関係構築が進むと考えられるのですか?

自分が役割や職能として強みを発揮できる分野があれば、その分野がよりどころになり、他人から仕事内容について批判を受けても異分野からの客観的な指摘だと冷静に受け止めやすいからです。逆に同じ分野内で起こる批判は、競争相手からの足の引っ張り合いや役割・職能の全否定と捉える人も少なくないのではないでしょうか。互いに異分野の強みを持つことで「批判=ハラスメント・全否定」ではないという認識を持てれば、自由に意見を交わしやすくなって相互理解が進み、信頼の土壌が育つと期待できます。 また、それぞれのメンバーが強みを持っていれば、「この人はこういう分野に強みがあるんだ」と互いに関心を持ち合うきっかけとなり、親密な関係性が築きやすくなると考えられます。

「顧客に感謝された」など 関係性から授かる成功が得意分野につながる

――ただ、「何が得意分野かわからない」「自分には、これといった強みがない」と、得意分野が見いだせないワーカーも多いと思いますが?

確かに日本では、「あの人と比べたら自分の知識やスキルは劣っている」などと他者比較をしてしまって自信をもてないワーカーも多いかもしれません。しかし、「持っているスキルを発揮することでお客さまに喜んでもらえた」「自分の知識を活用してチームに貢献できた」といった経験を重ねることで、得意なことや自信を持てる分野を見つけられるのではないでしょうか。 特に日本のワーカーは、「顧客から感謝される」ことを通じて幸せを感じる傾向が強いことが今回の調査で明らかになっています。アンケートの中で「働く中で幸せを感じたできごと」を自由に記述してもらったところ、ほかの3エリアに比べて「顧客からの感謝」に関するコメントがかなり多かったのです。また、「行動への賞賛」に関するコメントも、ほかのエリアよりやや多くみられました。 つまり、それぞれのワーカーが強みや得意分野を持つことによって、互いをリスペクトし、頼り頼られる、協調関係構築の土壌が育成され、結果としてワーカー自身の幸せや自律性もアップすると期待できるのです。

リーダーやマネージャーがよいところを見つけて積極的に育てる、といった働きかけも必要でしょう。また、どんな人でもプライベートや趣味で得た経験があるはずですから、そこで蓄えた知識やスキルを仕事経験と掛け合わせていくことで、その人ならではの得意分野がたくさん生まれます。その可能性に気づかせてあげることも、リーダーに求められる役割と言えます。 後編では、日本における「働く幸せのかたち」を実現するための具体策について解説します。