組織の力

"「しあわせ」をつくる人"を育む新渡戸文化学園〈後編〉

「月曜日に行きたくなる学校」を目指して空間・環境を構築

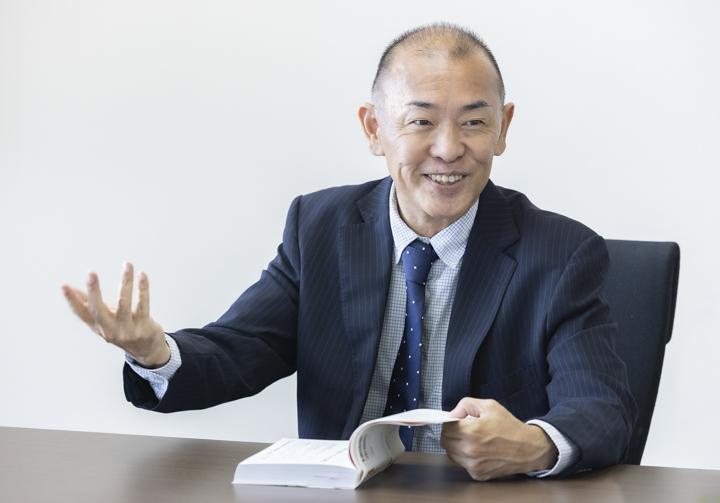

“Happiness Creator”を学園共通の願いとして多彩な活動を展開する学校法人・新渡戸文化学園(東京都中野区)。同学園では、「月曜日に行きたくなる学校」というキャッチフレーズを掲げ、従来の学校らしさにこだわらない環境・空間づくりを進めている。理事長の平岩国泰氏に、新渡戸文化学園 の環境・空間構築の意識についてお話を伺った。

遊び心に満ちた学校空間で 子どもたちの笑顔が増えた

――【確認】Happiness Creator【確認】が育つという願いを実現するために、御校ではどんな学校空間・環境づくりを目指していらっしゃるのですか?

平岩:新渡戸文化学園では「月曜日に行きたくなる学校」というキャッチフレーズをもとにした学校づくりを目指しています。子どもたちや生徒にとって学校は、1日のうち多くの時間を過ごす大切な場所です。学校での時間が幸せならば、結果として"Happiness Creator"が育つという本校の願いの実現に近づいていける、と考えられるのではないでしょうか。 空間に関しては、楽しさや心地よさ、いつ訪れてもワクワクすることを意識しています。学校という空間はややもすると、均質性や真面目さ、規律、無機質な雰囲気などが求められがちです。しかし、遊び心に満ちていて行くたびに楽しい発見があることも、「月曜日に行きたくなる学校」という観点では大切だと思っています。

――具体的には、楽しさや遊び心をどのように演出なさっているのですか?

平岩:2019年頃から校舎のリニューアルを検討し、2020年から小学校の教室や廊下、カフェテリア、VIVISTOP NITOBE(特定非営利活動法人 VIVITA JAPANと共同で運営し、子どもたちが自由にものづくりなどに取り組める空間)など、長期休み期間を活用して、段階的に改装工事を進めています。

「学校の画鋲文化から脱する」がひとつのコンセプト。絵画などをマグネットを使って簡単に展示できる壁面

「学校の画鋲文化から脱する」がひとつのコンセプト。絵画などをマグネットを使って簡単に展示できる壁面

同じ敷地で、施設を共有することで 年齢を超えた、一体感が生まれる

――御校では、東高円寺キャンパスに子ども園から小・中・高、短大までさまざまな年齢の児童・生徒、学生が学んでいますが、同じ場で活動することによって「学園としての一体感」が醸成されるメリットはあるのでしょうか?

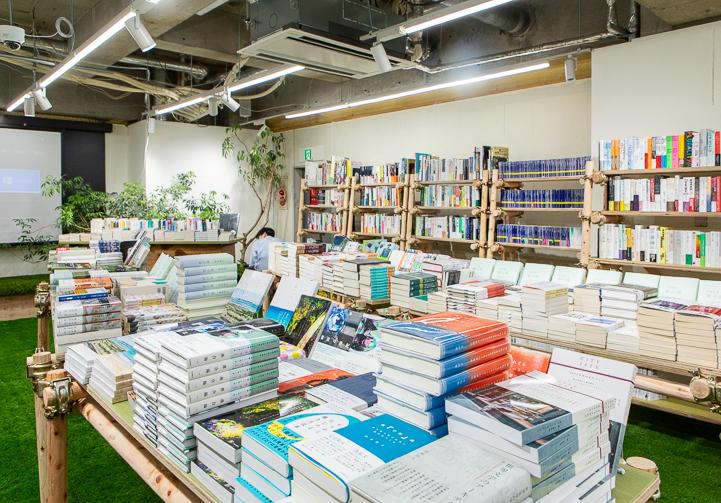

平岩:現実問題として十分な敷地がないため、カフェテリアや図書館などの施設を共有せざるを得ない面はあり、時間が重ならないように調整しています。ただ、日頃から異年齢の子ども同士が同じキャンパスで学んで顔を合わせることで、一体感が生まれる部分は確かにあると思います。

カフェテリアやPCラウンジなどの施設は、学園に通学する幅広い年代の児童・生徒が共有。いずれもブラウンを貴重にした温かみのあるインテリアで統一している――さらに、授業や放課後の活動などで、異学年の生徒が一緒に活動する機会も豊富ですね。

平岩:小学生は放課後のアフタースクール、中高はラボ活動やクロスカリキュラムなど、同じ場所で学年を超えて一緒に活動する場面はたくさんあります。自分の興味あるテーマを深めていく活動では、児童・生徒は上下関係を越えて交流を深め、一緒に楽しく活動しています。また、クロスカリキュラムの時間や放課後などにVIVISTOPで活動する中で、異年齢の子ども同士の交流が生まれることも多々あります。

アフタースクールの様子。多目的ルームは、学年集会やグループワークなど多様な用途に活用されている

アフタースクールの様子。多目的ルームは、学年集会やグループワークなど多様な用途に活用されている

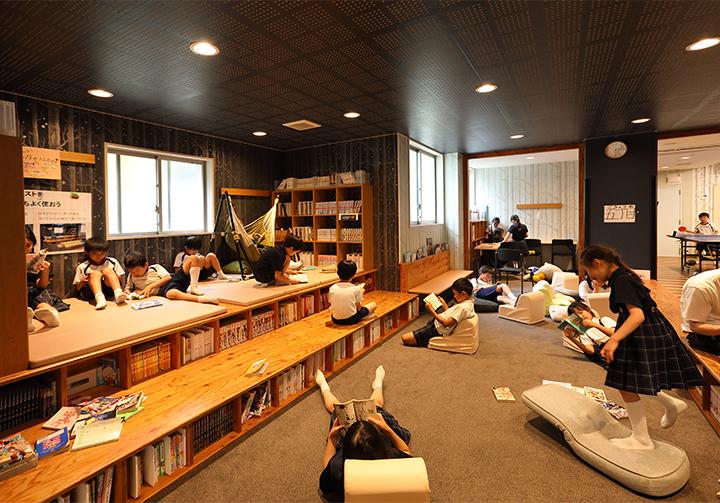

アフタースクールの様子。小学生が利用する図書コーナー「ブックフォレスト」には階段やクッションがあり、自由な姿勢で読書を楽しめ、昼寝をしても大丈夫

アフタースクールの様子。小学生が利用する図書コーナー「ブックフォレスト」には階段やクッションがあり、自由な姿勢で読書を楽しめ、昼寝をしても大丈夫

家具のデザインや配置を少し 工夫するだけで対話が活発化

――児童・生徒同士の会話を促すために、工夫していらっしゃることはありますか?

平岩:例えば中高の教室では、台形のデスクを取り入れて、グループワークを始めやすい環境を整えています。家具の形などで小さな工夫をするだけでも、対話を促す環境はつくれると考えています。

――子どもと先生の対話を促すために、仕掛けとして工夫していらっしゃることはありますか?

平岩:廊下に小ぶりのテーブルセットを出してあるので、子どもが先生に相談したいときなどは、すぐに1on1が始められる環境を整えてあります。対話の内容にもよりますが、子どもにとっては面談室で話をするより、オープンな空間の方が気軽に話せるケースもあるでしょう。先生にとっても、面談するための部屋を確保する手間をかけなくて済むのもメリットと言えると思います。

左)教室の家具は、六角形のテーブルや軽くて動かしやすいイスなど「対話の促進に役立つか」という観点でチョイス 右)廊下の一角にはシンプルなテーブルとイスが置かれていて、生徒と教師でカジュアルな面談がすぐ始められる環境や空間、家具にも 子どもたちの意見を反映

――御校では「全ての主語は『子どもたち』」を標榜なさっていますが、空間・環境づくりに児童・生徒のアイデアを活かした部分はあるのでしょうか?

平岩:「全ての主語は『子どもたち』」を実現するために、環境や空間に関しても、子どもたちの意見を反映させることはとても大切だと考えています。「どうしたらもっとよくなるか」を自分で考えることも、自律性を伸ばすのに役立つからです。

例えば小学校では、全校ミーティングで「学校にあるといいな、と思う場所は?」と意見を募ったところ、「休み時間に遊べる屋内の場所が欲しい」という意見が上がったので、階段の踊り場に、靴を脱いで遊べる小上がりのスペースをつくりました。子どもたちは20分休みにそこでカードゲームをしたり、ちょっと寝転んだりして楽しそうに使ってくれています。自分たちの提案が実現したことで空間にも愛着がわくと思います。

小学校の廊下には、全校ミーティングで上がった意見を反映して小上がりのスペースを設置。靴を脱いでリラックスでき、子どもたちに人気のスポットになっている

小学校の廊下には、全校ミーティングで上がった意見を反映して小上がりのスペースを設置。靴を脱いでリラックスでき、子どもたちに人気のスポットになっている

――ほかにはどんな部分に、子どもたちの意見が反映されているのですか?

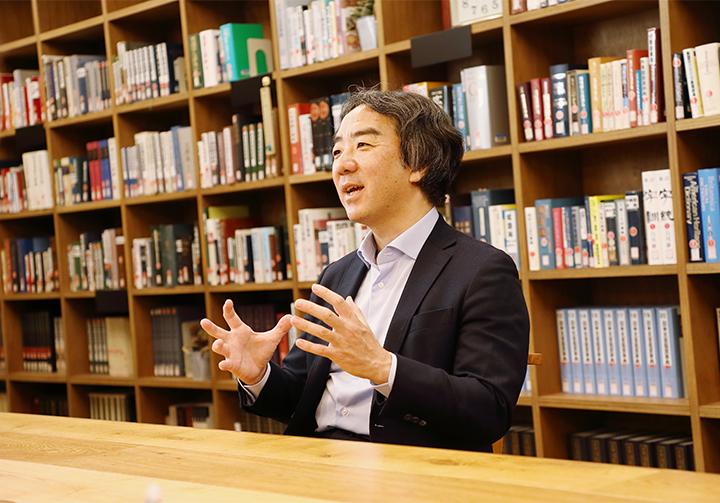

平岩:VIVISTOP NITOBEは特に自由度が高い空間で、子どもたちがスタッフの方の力を借りながらアイデアを出し合い、オリジナリティあふれる環境を創っています。最初は家具さえなく、子どもたち自身がイスやデスクをデザインするところから始めました。何もなかったところに、子どもたちが魂を入れてくれている感じです。

「VIVISTOP NITOBE」のオープン当初はがらんとしていたが、子どもたち自身がデザインした家具などが入り、アート作品も飾られて今では賑やかな空間に。3Dプリンターなども揃えてあり、アイデアを形にする環境が整っている

私は近年、空間や校則、カリキュラムなど学校の運営に関して「未完成」という言葉を意識しています。学校は正しいものや完成されたものが求められがちですが、「何が正しいか」「完成形はどのようなものか」は時代やその時点で学校にどんな子どもが在籍しているかによって変わるはずです。

「どこかに完成形がある」という幻想を捨てて、空間もカリキュラムも未完成をアップデートさせながらたくさんのチャレンジをしながら、子どもたちを主語とする楽しい学校をつくっていきたいと考えています。

【関連記事】"「しあわせ」をつくる人"を育む新渡戸文化学園〈前編〉

「VIVISTOP NITOBE」のオープン当初はがらんとしていたが、子どもたち自身がデザインした家具などが入り、アート作品も飾られて今では賑やかな空間に。3Dプリンターなども揃えてあり、アイデアを形にする環境が整っている

私は近年、空間や校則、カリキュラムなど学校の運営に関して「未完成」という言葉を意識しています。学校は正しいものや完成されたものが求められがちですが、「何が正しいか」「完成形はどのようなものか」は時代やその時点で学校にどんな子どもが在籍しているかによって変わるはずです。

「どこかに完成形がある」という幻想を捨てて、空間もカリキュラムも未完成をアップデートさせながらたくさんのチャレンジをしながら、子どもたちを主語とする楽しい学校をつくっていきたいと考えています。

【関連記事】"「しあわせ」をつくる人"を育む新渡戸文化学園〈前編〉学校法人新渡戸文化学園

1927年に、女子文化高等学院として創立。初代校長は新渡戸稲造氏。その後中野区に移転し、子ども園・幼稚園・小学校・中学校・高校と短大を設置して、学校法人新渡戸文化学園に。『月曜日に行きたくなる学校』を目指して ~生徒と先生のウェルビーイングが両立する未来の学校~が、第2回ウェルビーイングアワードでは、活動・アクション部門ゴールド賞を受賞。小・中・高で実施するスタディツアー「新しい教育のあり方 スタディツアー~地域と生徒の未来創造の旅~」が「2024年度グッドデザイン賞」(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)金賞・経済産業大臣賞をなど受賞歴多数。