仕事のプロ

選ばれる企業になるためのブランド戦略とは?〈前編〉

飾りではない真の「パーパス・ブランディング」を考える

少子高齢化、労働人口の減少、グローバル企業の台頭といった社会情勢を背景に、今、選ばれる企業になるためのブランド戦略に注目が集まっている。カギとなるのが、企業のパーパス(あり方)に基づく「パーパス・ブランディング」だ。飾りではない真のブランディングには何が必要か、ブランディングの専門家でありコンサルタントとしての実績もある愛知東邦大学経営学部地域ビジネス学科の上條憲二教授をゲストに迎え、コクヨ・ワークスタイルコンサルタントの伊藤毅が聞き手となりお話を伺った。

「自分たちはどうあるべきか」をもとに ブランドを捉え直す

伊藤:まず最初に、上條先生のキャリアを簡単にご紹介いただけますか?

上條:私は広告会社に28年間勤めたのち、世界最大のブランドコンサルティングファームであるインターブランドの日本法人(インターブランドジャパン)に移籍。10年あまりにわたり、コンサルタントとしてさまざまな企業・組織のブランド戦略に携わってきました。縁あって2014年に愛知東邦大学の教員となり、翌年からは本学のブランディング・プロジェクトを進めました(詳細は後編にて)。現在は、学生を指導する傍らブランディングの実践研究を行い、日本ブランド経営学会の会長なども務めています。

左から)上條憲二さま、伊藤毅

伊藤:昨今は、従来のいわゆるイメージ戦略型とは異なる、企業のパーパスに基づくブランディング(パーパス・ブランディング)が注目されています。その背景には何があるのでしょうか?

上條:グローバル化が進み、海外の企業との競争が激しくなっていることが挙げられるでしょう。かつて国内企業では、「ブランド力=イメージ」という認識が強く、広告を出して認知度や好感度を上げることがブランディングだと思われてきました。しかし、それでは表面的なものに過ぎず、中身を変えず包装紙だけを変えるようなものです。

一方、欧米では、社会的、宗教的に早くからパーパスやミッションに基づいた本質的なブランディングへの意識が高く、1974年にイギリスで創業したインターブランドは、企業のブランド価値を金額に換算する手法も生み出しています。

こうした背景から、国内でもパーパス、つまり、「自分たちはどうあるべきか」に基づいてブランドを捉え直し、製品やサービス、店舗空間にとどまらず、働き方や働く環境などまで含めて組織の隅々までそのコンセプトが行き渡っているかどうかが問われるようになっているのです。

左から)上條憲二さま、伊藤毅

伊藤:昨今は、従来のいわゆるイメージ戦略型とは異なる、企業のパーパスに基づくブランディング(パーパス・ブランディング)が注目されています。その背景には何があるのでしょうか?

上條:グローバル化が進み、海外の企業との競争が激しくなっていることが挙げられるでしょう。かつて国内企業では、「ブランド力=イメージ」という認識が強く、広告を出して認知度や好感度を上げることがブランディングだと思われてきました。しかし、それでは表面的なものに過ぎず、中身を変えず包装紙だけを変えるようなものです。

一方、欧米では、社会的、宗教的に早くからパーパスやミッションに基づいた本質的なブランディングへの意識が高く、1974年にイギリスで創業したインターブランドは、企業のブランド価値を金額に換算する手法も生み出しています。

こうした背景から、国内でもパーパス、つまり、「自分たちはどうあるべきか」に基づいてブランドを捉え直し、製品やサービス、店舗空間にとどまらず、働き方や働く環境などまで含めて組織の隅々までそのコンセプトが行き渡っているかどうかが問われるようになっているのです。

上條憲二さま

上條憲二さま

無形資産の多くの割合を占めるブランド価値。 世界No.1のAppleは約60兆円!

伊藤:中身が伴うブランディング、というわけですね。「ブランド」は、いわば「(その企業)らしさ」であり、目に見えないものですが、その価値はどのように測るのでしょうか?

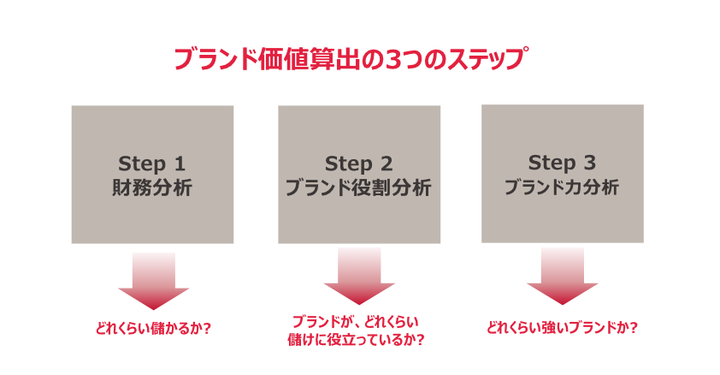

上條:ブランド価値は、「企業価値」の中で「無形資産」に含まれるものです。そして、無形資産のうちブランド価値が占める割合は非常に多く、ブランドによっては約6割に達するブランドもあります。その算出方法ですが、インターブランドでは、そのブランドが「将来、どれくらい儲かるか(財務分析)」、「儲けのうちブランドがどれくらい役立っているか(ブランドの役割分析)」、「どれくらい強いブランドか(ブランド力分析)」の3ステップで算出しています。

上條:例えば、同社が発表しているグローバルブランド価値ランキング「Best Global Brands 2024」で、12年連続で首位になったAppleのブランド価値は、日本円換算で約60兆円とされています。ブランドはまさに、滲み出る「らしさ」であり、その「らしさ」という目に見えない価値が約60兆円ということです。

逆に言えば、Appleからロゴや商品イメージ、Appleの独自のストーリーなど"Appleらしいもの"をすべて取り去った場合、果たして売れるでしょうか。例えば、私が起業し同じような性能の商品を自分の名前の"KAMIJO"として売り出したとしても...当然、今のAppleのようには、売れませんよね。

伊藤:インターブランドジャパンが発表している国内企業のブランドランキング「Best Japan Brands 2025」によると、Toyotaが首位ですね。自社のブランド力を分析する指標はあるのでしょうか?

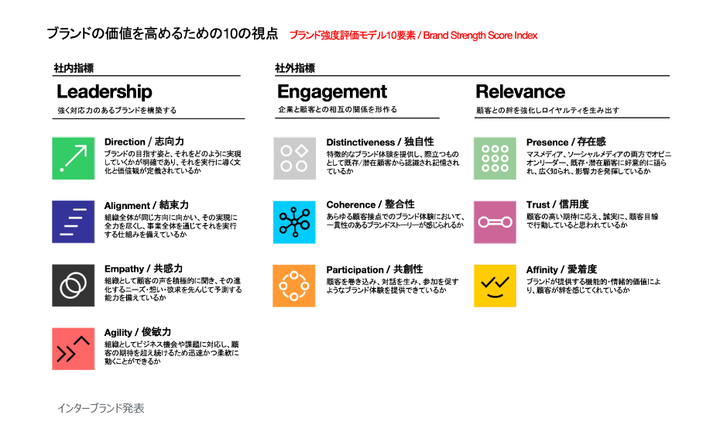

上條:インターブランドは、「ブランド力分析」の指標として「ブランド強度評価モデル10の要素」を提言しています。志向力、結束力、共感力、俊敏力、独自性、整合性、共創性、存在感、信用度、愛着度の10項目で、1項目10点の100点満点になります。ぜひ、これを参考に競合ブランドと比較しながら自社のブランド力をチェックしてみてください。

上條:例えば、同社が発表しているグローバルブランド価値ランキング「Best Global Brands 2024」で、12年連続で首位になったAppleのブランド価値は、日本円換算で約60兆円とされています。ブランドはまさに、滲み出る「らしさ」であり、その「らしさ」という目に見えない価値が約60兆円ということです。

逆に言えば、Appleからロゴや商品イメージ、Appleの独自のストーリーなど"Appleらしいもの"をすべて取り去った場合、果たして売れるでしょうか。例えば、私が起業し同じような性能の商品を自分の名前の"KAMIJO"として売り出したとしても...当然、今のAppleのようには、売れませんよね。

伊藤:インターブランドジャパンが発表している国内企業のブランドランキング「Best Japan Brands 2025」によると、Toyotaが首位ですね。自社のブランド力を分析する指標はあるのでしょうか?

上條:インターブランドは、「ブランド力分析」の指標として「ブランド強度評価モデル10の要素」を提言しています。志向力、結束力、共感力、俊敏力、独自性、整合性、共創性、存在感、信用度、愛着度の10項目で、1項目10点の100点満点になります。ぜひ、これを参考に競合ブランドと比較しながら自社のブランド力をチェックしてみてください。

大事なのは、従業員が納得・共感し、 「自分ごと」と捉えること

伊藤:ミッション、ビジョン、バリューといった企業としての理念やコンセプトに基づく本質的なブランディングが重要であるというのは理解できますが、私たちコクヨも含め、企業ではどうしてもトップダウンになりがち。

ブランディングにおいては、従業員一人ひとりがブランドのコンセプトにいかに共感できるかが、課題だと感じています。上から降りてきたものに仕方なく従うのではなく、心から共感してブランドのコンセプトに適合した主体的な行動ができるようになるためには、社内向けのインナーブランディングも重要ですよね。

上條:おっしゃる通りです。トップダウンではいつか限界がきます。大事なのは、「みんなの意見をもとに決まった」「自分も意思決定のプロセスに参加した」と、組織の構成員が思えるかどうか。この納得感がないと共感が生まれず、「自分ごと」になりません。

よくあるのが、広告代理店やコンサルティング会社が入って、コピーライターとデザイナーがなんとなくいい感じのコピーとデザインに仕上げた結果、お金をかけてそれらしいものができたけど浸透しない...というケース。「未来」とか「グローバル」とか、それっぽいワードが入っているけど、その組織らしさがどこにもない...という広告を、よく見かけます。

伊藤:納得感があることで自分ごとになるというのは、仕事も同じでモチベーションやエンゲージメントにも大きく関わってきますよね。

上條:ええ。会社の考え方や大事にしていることに共感できないと、働いていてもつまらないですよね。日本屈指のブランディングの研究家である一橋大学大学院の阿久津聡教授の研究によると、会社のブランド理念への共感度が高い人ほど、働きがいや仕事のやりがいを感じ、ストレス耐性が高いそうなんです。つまり、ワークエンゲージメントが高まると心身の健康につながる、という相関関係が研究により明らかになってきていると。これは画期的なことだと思います。

ワークプレイスは ブランド体験の場

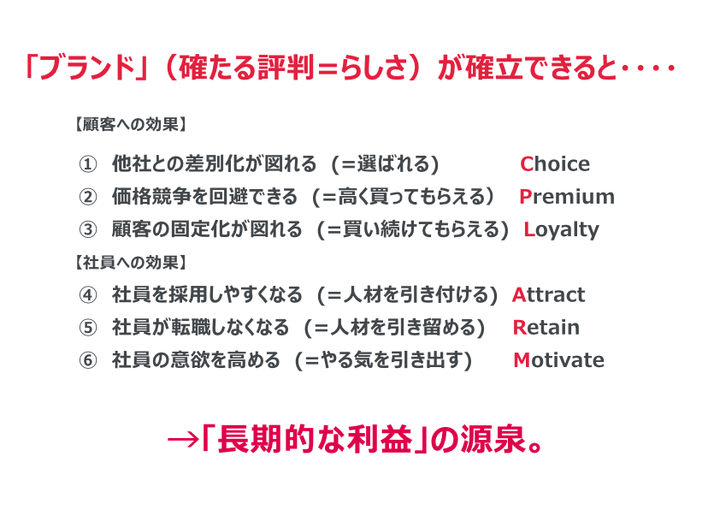

伊藤:インナーブランディングにおいては、オフィスの果たす役割も大きいのではないかと感じています。我々コンサルティングでは「メディアとしてのワークプレイス」というテーマで議論を重ねてきました。そこに身を置くことで、会社のミッション、ビジョン、バリューといったメッセージや「らしさ」を感じられるようなワークプレイスを構築することで、社員の間にブランドが浸透していくのではないか、という仮説を立てています。 上條:私も、ワークプレイスはブランドの体験の場であると考えています。実際、ブランド戦略の一環として、ブランドの世界観を表現したオフィスづくり、施設づくりを担当したこともあります。人が環境から受ける影響は非常に大きいので、コクヨさんが手がけるオフィスというのは、今後のブランド戦略においても重要な視点になってくると思います。 伊藤:私たち自身、東京・品川にある「THE CAMPUS」というオフィスを通してさまざまな実証実験を重ねています。そして、クライアントに対して、ワークプレイスのあり方を働き方改革や会社のブランディングと重ねてコンサルティングしています。 しかしながら、「ワークプレイスのあり方が重要なのはわかるが、それが事業や利益に役立つのかを証明してほしい」と言われることがあります。明確なエビデンスをもって証明する難しさを痛感しています。 上條:私もよく「ブランディングの有効性はわかったけど、それでいくら儲かるの?」と尋ねられますよ。ブランディングに投資すればすぐ儲かるかと言えば、それはわかりませんし、成果が出るまでには時間がかかります。そこを理解したうえで、企業の文化や「らしさ」をつくり上げ、それに相応しい働き方やオフィスを実現することで、社員がイキイキと働き、結果として売り上げも伸びていく。そういう好循環を描いて根本から変えていこうという思いがなければ、ブランディングはうまくはいかないでしょう。 後編では引き続き、上條先生がリーダーとなって実践された愛知東邦大学のブランディング・プロジェクトについてお聞きします。

【関連記事】選ばれる企業になるためのブランド戦略とは?〈後編〉

上條憲二(Kamijo Kenji)

愛知東邦大学 経営学部 地域ビジネス学科 教授。日本ブランド経営学会会長。

日本マーケティング学会評議員。早稲田大学第一文学部卒業。外資系広告会社(I&SBBDO)を経て、ブランドコンサルティンクグファーム・インターブランドの日本法人のエグゼクティブディレクターに着任。大手住宅メーカー、住宅設備メーカー、ゼネコン、自動車会社、旅行会社、航空会社、放送局、大学などのブランド戦略を手掛ける。2014年より現職。著書に、「ブランディング7つの原則」(日本経済新聞出版社 共著)、「21世紀のマスコミシリーズ『広告』」(大月書店 共著)、「超実践!ブランドマネジメント入門」(ディスカヴァー・トゥエンティワン 単著)ほか。

伊藤 毅(Ito Go)

コクヨ株式会社ワークスタイルイノベーション部部長。2007年コクヨ株式会社入社。2013年からワークスタイルコンサルタントとして従事。大企業のワークスタイル変革支援も行い、日経ニューオフィス賞経済産業大臣賞受賞など実績。コクヨ社内においては、「THECAMPUS」のICT統括担当として、ワークスタイルの設定および運用管理まで実施中。