仕事のプロ

人的資本投資の視点から場の価値を考える〈前編〉

「人的資本投資」の現状と課題

2023年より上場企業(有価証券報告書を発行している大手企業約4,000社)を対象に「人的資本の情報開示」が義務化されたことで、人材を企業経営における「資本」とみなす「人的資本経営」や、資本である人材に投資する「人的資本投資」に注目が集まっている。社員が快適に働き、高い生産性を生み出せるワークプレイスへの投資も人的資本投資の一環なのではないか。そんな問いをもとに、生産性分析(データ分析)を専門とし、企業の人的資本経営に詳しい学習院大学経済学部の滝澤美帆教授をゲストに迎え、コクヨのワークスタイルコンサルタントの伊藤毅と坂本崇博を交えて対話を行った。

企業の「資本」である「人」に投資して こなかったことが、日本の低成長の一因

坂本:まずは、昨今よく耳にするようになった「人的資本経営」「人的資本投資」について、概要と現況をお聞かせください。

滝澤:「人的資本経営」とは、人材を企業の「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。労働者一人ひとりの能力を引き出し、生産性を高めるためには、社員教育に代表される「人的資本投資」を積極的に行うことが重要です。

一方、近年、日本では人材育成投資額が減少し、GDPに対する人的資本投資額の比率を諸外国と比較しても、アメリカは0.9%、イギリスは1.7%、ドイツは1.4%に対して、日本は0.3%(いずれも2010年代の概値)と突出して低くなっています。日本企業の人材育成投資額が減少している一因には、雇用の非正規化の影響があると考えられます。非正規社員は正規社員に比べて教育訓練の機会が少なく、非正規社員の割合が増えると人的資本投資も停滞するためです。

滝澤美帆教授

伊藤:人的資本投資をすると企業価値向上につながることは、実証されているのでしょうか?

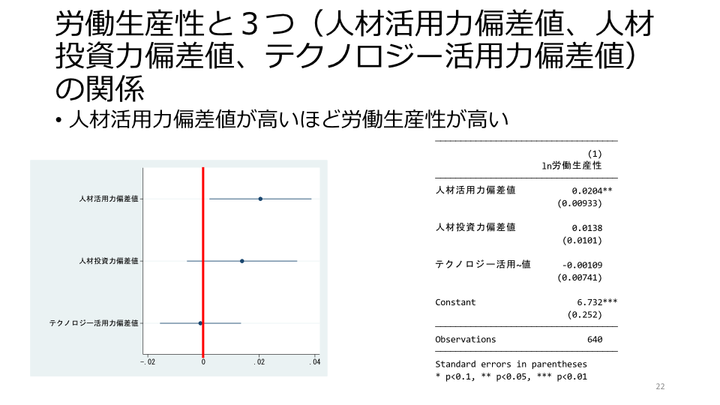

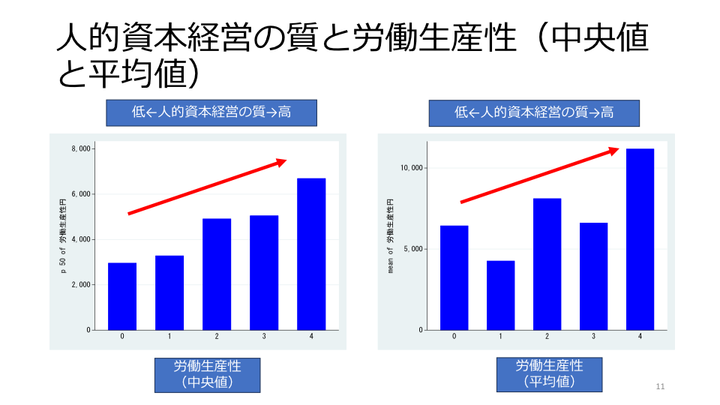

滝澤:労働生産性という点においては、2000年代のGDPに対する人的資本投資比率が高い国ほど、2010年代の労働生産性上昇率が高いことがわかっており、人的資本投資と生産性の間にはプラスの関係が存在します。

滝澤美帆教授

伊藤:人的資本投資をすると企業価値向上につながることは、実証されているのでしょうか?

滝澤:労働生産性という点においては、2000年代のGDPに対する人的資本投資比率が高い国ほど、2010年代の労働生産性上昇率が高いことがわかっており、人的資本投資と生産性の間にはプラスの関係が存在します。

出典:「人的資本経営のフレームワークの検証」スマートワーク経営研究講演会 鶴光太郎、滝澤美帆

また、国内の企業を対象にした実証研究では、教育訓練は企業の生産性に対してプラスの寄与があることなどもわかっています。

出典:「人的資本経営のフレームワークの検証」スマートワーク経営研究講演会 鶴光太郎、滝澤美帆

また、国内の企業を対象にした実証研究では、教育訓練は企業の生産性に対してプラスの寄与があることなどもわかっています。

出典:「人的資本経営のフレームワークの検証」スマートワーク経営研究講演会 鶴光太郎、滝澤美帆

坂本:日本においては、何が課題なのでしょうか?

滝澤:この30数年間、人が大事だと言われ続けながらも、企業ではコスト節約を優先して何もできていなかったことです。社員教育に投資してこなかったことが、日本の低成長の原因の一つだと言えるでしょう。

2023年3月期から上場企業などに「人的資本の情報開示」が義務化されたことで、国内でも「人的資本経営」や「人的資本投資」が注目されるようになってきました。男女の賃金格差是正や働き方改革なども含めて、大企業を中心にさまざまな動きが見られます。

出典:「人的資本経営のフレームワークの検証」スマートワーク経営研究講演会 鶴光太郎、滝澤美帆

坂本:日本においては、何が課題なのでしょうか?

滝澤:この30数年間、人が大事だと言われ続けながらも、企業ではコスト節約を優先して何もできていなかったことです。社員教育に投資してこなかったことが、日本の低成長の原因の一つだと言えるでしょう。

2023年3月期から上場企業などに「人的資本の情報開示」が義務化されたことで、国内でも「人的資本経営」や「人的資本投資」が注目されるようになってきました。男女の賃金格差是正や働き方改革なども含めて、大企業を中心にさまざまな動きが見られます。

人的資本投資の基本は社員教育の拡充。 カフェテリア式のOFF-JTで社員の価値を高める

坂本:人的資本投資として、もっとも重視されているのは何ですか?

滝澤:やはり社員教育ですね。主に統計として扱っているのは、OFF-JT(研修制度)です。日本の企業ではこれまで、OJTが中心でした。先輩社員の背中を見て仕事を覚えることは、既存の業務の効率化には役立ちますが、社員一人当たりの付加価値、時間当たりの付加価値を高めるという点においては不十分です。OFF-JTを通して、会社の外から新しい知識を得る必要があるのです。

坂本:OFF-JTの中身にも注目すべきだと思いますが、どのようなものが理想でしょうか?

滝澤:階層別の一斉研修ではなくカフェテリア方式で、社員一人ひとりが自分に足りない知識を補ったり、自分の価値を高めたりするための研修を自らが選べるよう、選択肢をたくさん用意しておくことが大切です。

伊藤:海外のほうが人的資本投資率が高いということですが、やはりOFF-JTが中心なのでしょうか?

伊藤毅

滝澤:はい。アメリカと日本の平均値を比べると、教育訓練投資はアメリカの方が高くなっています。特にトップクラスの企業間では優秀な人材の取り合い状態で、時には一人に何百万円もかけて、その人にカスタマイズした人的資本投資を行うこともあると聞きます。「うちの会社に入れば、こんなトレーニングが受けられて、あなたの成長につながりますよ」というわけです。

伊藤毅

滝澤:はい。アメリカと日本の平均値を比べると、教育訓練投資はアメリカの方が高くなっています。特にトップクラスの企業間では優秀な人材の取り合い状態で、時には一人に何百万円もかけて、その人にカスタマイズした人的資本投資を行うこともあると聞きます。「うちの会社に入れば、こんなトレーニングが受けられて、あなたの成長につながりますよ」というわけです。

オフィス空間の設計は、生産性に影響する。 データを収集し、さらなる解析を

坂本:働く環境の整備という観点では、かつては作業・管理のしやすさが重視されていたワークプレイスのあり方にも変化が見られます。具体的には、自立、個性、モチベーション、コミュニケーションといった視点でオフィスを捉え直す動きが出てきています。人的資本経営とオフィスの関係性について、どのようにお考えでしょうか?

滝澤:経済学的には、人は「労働(L)」、オフィスは「資本(K)」に当たります。LとKの補完性という観点での研究は多くはありませんが、生産性の観点では、「働いている人の能力を十分に発揮できるワークスペースを提供していると、在宅勤務を増やしても生産性が下がらない、むしろ上がる」という実証研究があります。

一方、因果関係と相関関係は分けて考える必要があり、「あることをした結果どうなったのか」というデータを細かくとって、科学的に検証していく必要があると感じています。

坂本:コクヨでは毎月、社員一人当たりのWEB会議の回数、出社日数、席の位置といったデータのほか、エンゲージメントサーベイも行い、匿名でデータを収集・蓄積しています。

一方、社員一人ひとりのアウトプットについては測り切れていないので、そこは今後の課題です。興味深いのが、ABW(Activity Based Working)を取り入れているものの、社員の約8割はほぼ同じ場所、いわゆる「お気に入りの場所」に座っていて、いろいろ場所を使っているのは2割程度だということ。意外と少ないんですよね。

坂本崇博

伊藤:社員のアンケートを見ると、「どこに座るのか考えるのが時間のムダ」「席が決まっているほうが楽」といった声もあります。そういった、いちいち考えなくていいから合理的な志向も存在していると推察しています。

滝澤:固定型の8割の人と変動型の2割の人のパフォーマンスの推移などもデータとして取れるとおもしろいですね。オフィスの最適化という意味では非常に貴重なデータになると思います。

大企業800社あまりを対象にした「日経『スマートワーク経営』調査」では、「在宅勤務を前提にしたオフィス空間の設計をしているか」という質問に対して、している企業のほうがそうでない企業よりも生産性が高いという結果になっています。つまりこれは、環境を整備したうえで出社勤務と在宅勤務のハイブリッド型にすれば生産性が高くなり、全員を一律に出社させたり、環境が整わないまま在宅勤務比率を上げたりしてもうまくいかない、ということを示唆しています。オフィススペースの拡充は、経理上は設備投資ではありますが、人的資本投資の一環とも捉えられるでしょう。

後編では、人的資本投資を有効なものにするためのカギについて語り合います。

【関連記事】人的資本投資の視点から場の価値を考える〈後編〉

坂本崇博

伊藤:社員のアンケートを見ると、「どこに座るのか考えるのが時間のムダ」「席が決まっているほうが楽」といった声もあります。そういった、いちいち考えなくていいから合理的な志向も存在していると推察しています。

滝澤:固定型の8割の人と変動型の2割の人のパフォーマンスの推移などもデータとして取れるとおもしろいですね。オフィスの最適化という意味では非常に貴重なデータになると思います。

大企業800社あまりを対象にした「日経『スマートワーク経営』調査」では、「在宅勤務を前提にしたオフィス空間の設計をしているか」という質問に対して、している企業のほうがそうでない企業よりも生産性が高いという結果になっています。つまりこれは、環境を整備したうえで出社勤務と在宅勤務のハイブリッド型にすれば生産性が高くなり、全員を一律に出社させたり、環境が整わないまま在宅勤務比率を上げたりしてもうまくいかない、ということを示唆しています。オフィススペースの拡充は、経理上は設備投資ではありますが、人的資本投資の一環とも捉えられるでしょう。

後編では、人的資本投資を有効なものにするためのカギについて語り合います。

【関連記事】人的資本投資の視点から場の価値を考える〈後編〉

滝澤美帆(Takizawa Miho)

学習院大学 経済学部 教授。博士(経済学)。専門はマクロ経済学、生産性分析、データ分析。日本学術振興会特別研究員(PD)、東洋大学経済学部教授、ハーバード大学国際問題研究所日米関係プログラム研究員などを経て、2019年に学習院大学経済学部准教授、2020年より現職。経済産業省産業構造審議会、中小企業庁中小企業政策審議会など複数の中央省庁審議会委員や東京大学エコノミックコンサルティング株式会社のアドバイザーを務める。

伊藤 毅(Ito Go)

コクヨ株式会社ワークスタイルイノベーション部部長。2007年コクヨ株式会社入社。2013年からワークスタイルコンサルタントとして従事。大企業のワークスタイル変革支援も行い、日経ニューオフィス賞経済産業大臣賞受賞など実績。コクヨ社内においては、「THECAMPUS」のICT統括担当として、ワークスタイルの設定および運用管理まで実施中。

坂本 崇博(Sakamoto Takahiro)

コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部/ワークスタイルイノベーション部/ワークスタイルコンサルタント/働き方改革PJアドバイザー/一般健康管理指導員

2001年コクヨ入社。資料作成や文書管理、アウトソーシング、会議改革など数々の働き方改革ソリューションの立ち上げ、事業化に参画。残業削減、ダイバーシティ、イノベーション、健康経営といったテーマで、企業や自治体を対象に働き方改革の制度・仕組みづくり、意識改革・スキルアップ研修などをサポートするコンサルタント。