仕事のプロ

選ばれる企業になるためのブランド戦略とは?〈後編〉

愛知東邦大学のブランディングから学ぶ

少子高齢化、労働人口の減少、グローバル企業の台頭といった社会情勢を背景に、今、選ばれる企業になるためのブランド戦略に注目が集まっている。カギとなるのが、企業のパーパス(あり方)に基づく「パーパス・ブランディング」だ。後編では、愛知東邦大学経営学部地域ビジネス学科の上條憲二教授が先導し、大きな成功を収めた同大学のブランディング・プロジェクトを軸に、組織のブランディングに求められる要素や視点について伺った。

写真左から)上條憲二さま、伊藤毅

課題と隠れた魅力を洗い出し、 ブランディングへの機運を高める

伊藤:上條先生は、愛知東邦大学に着任後、大学のブランディング・プロジェクトを先導されたんですよね。結果的に、数年間で受験者数が倍増したと伺いました。どのようなプロセスで取り組まれたのでしょうか?

上條:前提として、18歳の人口の減少に伴い、大学、特に地方の私立大学は、学生募集において厳しい状況にあります。愛知東邦大学も例に漏れず、受験者数が年々減少し、定員割れを起こしていました。私が大学に着任した当初、大学案内のパンフレットやホームページ、ロゴなどを見て、正直なところ「ちょっとどうかな」と思いましたが、逆に言えば「伸びしろがある」ということ。経営層や教職員のやる気次第で、ブランディングはうまくいくかもしれないと感じました。

伊藤:それは、上條先生のコンサルタントとしてのご経験からですか?

上條:そうですね。インターブランド時代は数々の企業のブランド戦略を担当しましたが、実は私の中で、ブランディングが成功する法則というのがあって。「歴史はあるけど、ちょっとダサい、なんかいまひとつ」という組織のブランディングは、手を入れられるところがたくさんあってうまくいきやすいんです。BeforeとAfterの差が大きく現れるんです。もちろん、大前提は、経営層や社員にやる気があること。

本学は4年制の大学としてはそれほど歴史があるわけではないですが、系列の東邦高校を含めた東邦学園としては100年以上の歴史があります。東邦高校は野球の名門校として伝統があり、全国的にも有名です。私はまずは広報委員会のメンバーに入り、広報体制の整備を提案。広報媒体を刷新するだけではなく大学を挙げた真のブランディングをしてみましょうと、理事長に直接提案しました。

伊藤:歴史から掘り下げて、愛知東邦大学ブランドを捉え直したということでしょうか?

上條:歴史も含めて、隠れた魅力を発掘していきました。また、課題・現状については、とりあえずはゼミの学生に大学のイメージ調査をしてもらい、洗い出していきました。その結果、「(学生は自分の大学のことを)誇りに感じていないし、他人にも勧めていない」といった課題が多数浮き彫りになった一方で、「東日本大震災のボランティア参加率が全国1位」という知られざる事実も明らかになりました。そこで、本格的に調査をしてみようということになって、在学生、教職員、保護者、系列高校の高校生、教職員、卒業生、就職先など3000人以上からアンケートをいただきました。こうしたデータを資料にまとめて教職員に共有し、「課題は山積だけど、意外といいところもあるじゃん!」というブランディングへの機運をじわじわと醸成していきました。

上條憲二さま

上條憲二さま

教職員を巻き込み、 出てきた言葉を拾い上げる

伊藤:お話を伺っていると、やはり、まずはインナーブランディングが大事ということですよね。

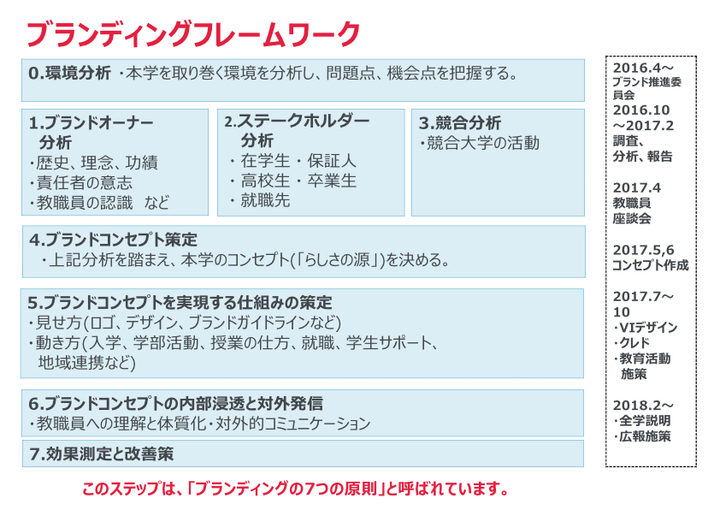

上條:はい、ブランディングの大前提です。繰り返しになりますが、組織の構成員の共感を得られないまま形だけ整えても、上滑りになってしまいます。本学の場合は、2016年度に7人からなるブランド推進委員会を発足させ、会のメンバーを中心に検討を進めていきました。

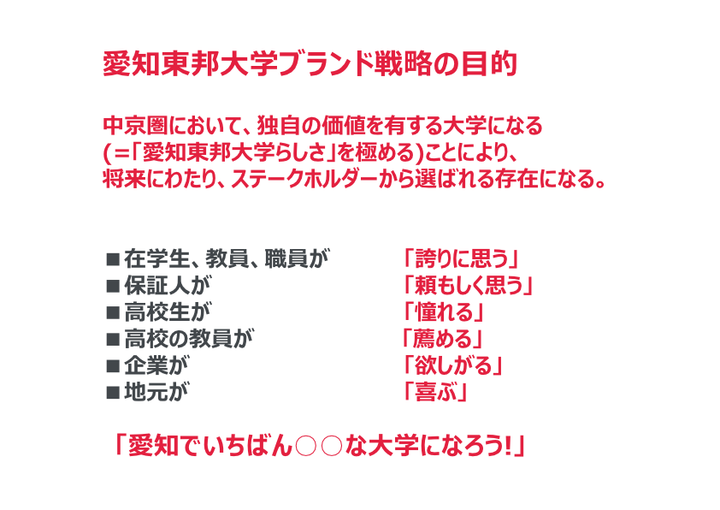

ブランド戦略の目的を「中京圏において、独自の価値を有する大学になる(=「愛知東邦大学らしさ」を極める)ことにより、将来にわたり、ステークホルダーから選ばれる存在になる」と設定。在学生、教職員が「誇りに思う」、保証人が「頼もしく思う」、高校生が「憧れる」、高校の教員が「薦める」、企業が「欲しがる」、地元が「喜ぶ」と、ステークホルダーごとに目指すゴールを設定していきました。こうしたプロセスは、企業のブランド戦略と同じです。

伊藤:肝になるのは、教職員の方々が共感できるものにすることですよね。そこはどのように進めていかれたのでしょうか?

上條:みんなを巻き込んでいきましたね。教職員を集めた座談会やグループインタビューを行い、愛知東邦大学らしさとは何か、どんな大学にしたいかといったことを話し合ってもらい、キャッチコピーの案も出してもらいました。そこで出てきた「おいしい言葉」を拾っておいて、キャッチコピーや付随するステートメントの文章に盛り込んでいったんです。

自分たちが出した声からできたコピーやコンセプトですから、共感もしやすいですよね。参加したからには他人事ではないでしょ、みんなもコミットしてね...と、裏で仕掛けていったわけです。

伊藤:「おいしい言葉」っていうのがいいですね。ワークショップやインタビューでは、ありがちなワードが出てきて、尖った言葉が出にくいため、「らしさ」が感じられなくなるようなことはありませんか?

上條:あるあるですよね。そうならないように、「使ってはいけない言葉」をあらかじめ提示しました。具体的には、「世界・グローバル・未来・羽ばたく・共に」はNGとしました。こうしたワードが入っているとそれっぽいし安心はするんだけど、心には残らない。どこにでもあるものになってしまいますから。

伊藤:肝になるのは、教職員の方々が共感できるものにすることですよね。そこはどのように進めていかれたのでしょうか?

上條:みんなを巻き込んでいきましたね。教職員を集めた座談会やグループインタビューを行い、愛知東邦大学らしさとは何か、どんな大学にしたいかといったことを話し合ってもらい、キャッチコピーの案も出してもらいました。そこで出てきた「おいしい言葉」を拾っておいて、キャッチコピーや付随するステートメントの文章に盛り込んでいったんです。

自分たちが出した声からできたコピーやコンセプトですから、共感もしやすいですよね。参加したからには他人事ではないでしょ、みんなもコミットしてね...と、裏で仕掛けていったわけです。

伊藤:「おいしい言葉」っていうのがいいですね。ワークショップやインタビューでは、ありがちなワードが出てきて、尖った言葉が出にくいため、「らしさ」が感じられなくなるようなことはありませんか?

上條:あるあるですよね。そうならないように、「使ってはいけない言葉」をあらかじめ提示しました。具体的には、「世界・グローバル・未来・羽ばたく・共に」はNGとしました。こうしたワードが入っているとそれっぽいし安心はするんだけど、心には残らない。どこにでもあるものになってしまいますから。

全教職員が「クレド」を定め、 あらゆるシーンで体現する

伊藤:愛知東邦大学の新しいブランドコンセプトである「オンリーワンを、一人に、ひとつ。」が出来上がり、ロゴやカラーリングも一新され、大学案内などの印象も大きく変わりました。その後、このブランドコンセプトをいかに浸透させ、実践につなげていったのでしょうか?

出典:愛知東邦大学HP

上條:大切なのは、「オンリーワンを、一人に、ひとつ。」というブランドコンセプトを、教職員一人ひとりが担うこと。そのために本学では、全教職員が自分の「クレド」をもっています。クレドとは、「オンリーワンを、一人に、ひとつ。」を実現するために自分は何をするか、をそれぞれが言語化したもの。

例えば私のクレドは、「その1%を見つけ出し、100%にする」です。大学のホームページの教員紹介ページには、各教員のクレドを掲載しています。

そして、学生には、教職員にクレドにそぐわない言動があればその先生に「先生、先生のクレドと違いますよ」と言っていいよと伝えています。教職員一人ひとりが自らのクレドに基づいて行動し、授業やゼミで、教育活動で、オープンキャンパスで、地域活動で、オフィスで、あらゆる局面でこのコンセプトが感じられるようにすることで、愛知東邦大学ブランド、つまり、愛知東邦大学らしさ、が育まれるのです。

企業も同じ。ブランドコンセプトを飾りで終わらせず、企業活動のさまざまなシーンに落とし込むことが不可欠です。

出典:愛知東邦大学HP

上條:大切なのは、「オンリーワンを、一人に、ひとつ。」というブランドコンセプトを、教職員一人ひとりが担うこと。そのために本学では、全教職員が自分の「クレド」をもっています。クレドとは、「オンリーワンを、一人に、ひとつ。」を実現するために自分は何をするか、をそれぞれが言語化したもの。

例えば私のクレドは、「その1%を見つけ出し、100%にする」です。大学のホームページの教員紹介ページには、各教員のクレドを掲載しています。

そして、学生には、教職員にクレドにそぐわない言動があればその先生に「先生、先生のクレドと違いますよ」と言っていいよと伝えています。教職員一人ひとりが自らのクレドに基づいて行動し、授業やゼミで、教育活動で、オープンキャンパスで、地域活動で、オフィスで、あらゆる局面でこのコンセプトが感じられるようにすることで、愛知東邦大学ブランド、つまり、愛知東邦大学らしさ、が育まれるのです。

企業も同じ。ブランドコンセプトを飾りで終わらせず、企業活動のさまざまなシーンに落とし込むことが不可欠です。

出典:愛知東邦大学HP

伊藤:ブランディング・プロジェクトの成果はどのように感じていらっしゃいますか?

上條:2016年度からプロジェクトが本格的にスタートし、教職員の間では徐々にブランドコンセプトへの理解が進み、浸透していきました。受験者数については、2019年頃から増え始め、2021年までは右肩上がりに増加。「オンリーワンを、一人に、ひとつ。」のコンセプトに基づき、受験生向けの広報媒体を一新したことに加え、高校生向けの「じぶんブランディング講座」や新形態の「自己プロデュース入試」などを行なったことが功を奏したと考えています。コロナ禍の影響で受験者数は一時期減りましたが、昨年からは復活してきました。また、学生チームが日本最大級のビジネスコンテストのベスト5に入賞するなど、学生の間にも活気が生まれています。

出典:愛知東邦大学HP

伊藤:ブランディング・プロジェクトの成果はどのように感じていらっしゃいますか?

上條:2016年度からプロジェクトが本格的にスタートし、教職員の間では徐々にブランドコンセプトへの理解が進み、浸透していきました。受験者数については、2019年頃から増え始め、2021年までは右肩上がりに増加。「オンリーワンを、一人に、ひとつ。」のコンセプトに基づき、受験生向けの広報媒体を一新したことに加え、高校生向けの「じぶんブランディング講座」や新形態の「自己プロデュース入試」などを行なったことが功を奏したと考えています。コロナ禍の影響で受験者数は一時期減りましたが、昨年からは復活してきました。また、学生チームが日本最大級のビジネスコンテストのベスト5に入賞するなど、学生の間にも活気が生まれています。

出典:愛知東邦大学HP

出典:愛知東邦大学HP

ブランディングは漢方薬。 長期的な視点が不可欠

伊藤:あらためて振り返って、愛知東邦大学のブランド戦略が成功した理由はどこにあったとお考えですか?

上條:やはり、みんなで取り組んだからですね。だから、当事者である教職員が自分ごととして捉えて、ブランドコンセプトにコミットした。時間はかかりますが、これがブランディングにおいては一番大事なことだと思います。

伊藤:オフィス移転を行う企業をコンサルティングする際、トップから短期で成果を出すことを求められる傾向が多く、時間をかけて行うようなブランディングの優先度が上がらない...という感じがしています。

伊藤毅

上條:ブランディングって、じわじわ効いてくる漢方薬みたいなものなんです。一方、インパクトがある広告は、スタミナドリンクとか鰻とかステーキとかガツンと即効性はあるけど持続性には欠けます。しっかりと時間をかけて企業の体質改善をしたいなら、そういう広告じゃなくてパーパスに則った真のブランディングをすべきです。

昨今は人的資本投資の考え方が広がってきましたが、同様に、ブランド戦略を経費ではなく投資だと考える企業は、業績も伸びていると感じます。

伊藤:最後に、これからの企業のブランディングについて、何かお考えがあればお聞かせください。

上條:ブランド価値の中に、あそびというか、余白というか、そういうものが含まれると面白くなるだろうなと思いますね。社員同士が余白を共有し合う、雑談やあそびの中から偶然新しいアイデアが生まれる。そういうことって、仕事をしているとあると思うんです。そしてそれができるのは、オンラインではなくオフライン、つまり、オフィスなのかなと思います。

伊藤:それはとても興味深い視点ですね。コクヨの「THE CAMPUS」でもそういう場を設けていたことがあります。

上條:もう一つ。(前編で紹介した)インターブランドが提示している「ブランド強度評価モデル10の要素(ブランド力分析)」ですが、やや欧米文化に合わせたグローバルで勝つためのルールだとも感じています。日本には昔から「三方良し」の文化がありますよね。一人勝ちじゃなくてみんなで幸せになろうという、いわば日本らしいウェルビーイングのあり方は、あの10の要素だけでは測れないような気がしています。

例えば、ブランドの中にどれだけあそびの要素があるかなど、日本独自の視点で要素を見直してみるのも面白いのではないかと感じています。オフィスとブランディングの関係性ももっと深掘りできそうですし、ワクワクすることを、ぜひ一緒にやっていきましょう。

伊藤毅

上條:ブランディングって、じわじわ効いてくる漢方薬みたいなものなんです。一方、インパクトがある広告は、スタミナドリンクとか鰻とかステーキとかガツンと即効性はあるけど持続性には欠けます。しっかりと時間をかけて企業の体質改善をしたいなら、そういう広告じゃなくてパーパスに則った真のブランディングをすべきです。

昨今は人的資本投資の考え方が広がってきましたが、同様に、ブランド戦略を経費ではなく投資だと考える企業は、業績も伸びていると感じます。

伊藤:最後に、これからの企業のブランディングについて、何かお考えがあればお聞かせください。

上條:ブランド価値の中に、あそびというか、余白というか、そういうものが含まれると面白くなるだろうなと思いますね。社員同士が余白を共有し合う、雑談やあそびの中から偶然新しいアイデアが生まれる。そういうことって、仕事をしているとあると思うんです。そしてそれができるのは、オンラインではなくオフライン、つまり、オフィスなのかなと思います。

伊藤:それはとても興味深い視点ですね。コクヨの「THE CAMPUS」でもそういう場を設けていたことがあります。

上條:もう一つ。(前編で紹介した)インターブランドが提示している「ブランド強度評価モデル10の要素(ブランド力分析)」ですが、やや欧米文化に合わせたグローバルで勝つためのルールだとも感じています。日本には昔から「三方良し」の文化がありますよね。一人勝ちじゃなくてみんなで幸せになろうという、いわば日本らしいウェルビーイングのあり方は、あの10の要素だけでは測れないような気がしています。

例えば、ブランドの中にどれだけあそびの要素があるかなど、日本独自の視点で要素を見直してみるのも面白いのではないかと感じています。オフィスとブランディングの関係性ももっと深掘りできそうですし、ワクワクすることを、ぜひ一緒にやっていきましょう。

上條憲二(Kamijo Kenji)

愛知東邦大学 経営学部 地域ビジネス学科 教授。日本ブランド経営学会会長。

日本マーケティング学会評議員。早稲田大学第一文学部卒業。外資系広告会社(I&SBBDO)を経て、ブランドコンサルティンクグファーム・インターブランドの日本法人のエグゼクティブディレクターに着任。大手住宅メーカー、住宅設備メーカー、ゼネコン、自動車会社、旅行会社、航空会社、放送局、大学などのブランド戦略を手掛ける。2014年より現職。著書に、「ブランディング7つの原則」(日本経済新聞出版社 共著)、「21世紀のマスコミシリーズ『広告』」(大月書店 共著)、「超実践!ブランドマネジメント入門」(ディスカヴァー・トゥエンティワン 単著)ほか。

伊藤 毅(Ito Go)

コクヨ株式会社ワークスタイルイノベーション部部長。2007年コクヨ株式会社入社。2013年からワークスタイルコンサルタントとして従事。大企業のワークスタイル変革支援も行い、日経ニューオフィス賞経済産業大臣賞受賞など実績。コクヨ社内においては、「THECAMPUS」のICT統括担当として、ワークスタイルの設定および運用管理まで実施中。