仕事のプロ

百貨店とオフィスに共通する「人集め」の手法〈前編〉

「編集」の観点でフロアやエリアを分ける

近年、リモートワークを導入する組織・企業が増えている一方で、在宅勤務が増えることで「自社へのエンゲージメント低下」「成長実感を得られない」といったワーカーの課題が浮かび上がってきた。必ずしも出社する必要がない中で、オフィスにワーカーを集めるにはどんな施策が求められるのか。株式会社東急百貨店事業推進室参与の山田拓弥氏、学習院大学教授の河合亜矢子氏、コクヨ株式会社コンサルタントの伊藤毅が、「集客戦略」というテーマで語り合った。

写真左から)山田拓弥氏、河合亜矢子氏

コクヨと東急百貨店に共通する 「地域と共に発展する」視点

伊藤:この数年、リモートワークが急速に普及したことによって、オフィスはワーカーにとって「毎日必ず行くべき場所」ではなくなり、その役割が問い直されつつあります。

しかし出社せずに働く人が増えれば、ワーカー同士がカジュアルな会話をする機会が減って新しい気づきが生まれにくくなったり、チームワークが低下したりと、さまざまなデメリットも懸念されます。

そこで私たちは、東京・品川の自社オフィス「THE CAMPUS」でさまざまな実験をしながら、「ワークプレイス(オフィス)の役割」を探り続けています。

いろいろチャレンジをしていく中で思い浮かんだのが、百貨店の集客戦略でした。お客さまに来店していただくためのノウハウは、オフィスにワーカーを呼ぶための考え方につながるのではないかと思ったのです。

東急百貨店様が実践なさってきた空間づくりやコンセプト策定について、オフィスと共通するところはありそうでしょうか?

山田:先ほど「THE CAMPUS」を見学させていただきましたが、コンセプトの1つとして「街に開かれた場」を掲げ、カフェやショップなどのパブリックエリアを設けていらっしゃるのがまず印象的でした。

百貨店においても、東急百貨店のようないわゆる「電鉄系」の百貨店は特に、その街や沿線で働いたり暮らしたりしている方々を主要な顧客と捉えています。そして、「お客さまと一緒にこの地域を発展させ、共に成長していきたい」という願いのもとに、集客戦略を考えています。

山田拓弥氏

2012年に開業した「渋谷ヒカリエ」に商業施設「ShinQs」を出店をする際も、渋谷の東側に「青山の玄関口をつくろう」と考えて渋谷のショッピング時間に満足しきれていない大人の女性客を想定し、街の動線を変えることを目指しました。

その意味で、コクヨ様が打ち出したコンセプトは、私から見ても納得感が高いものでした。

山田拓弥氏

2012年に開業した「渋谷ヒカリエ」に商業施設「ShinQs」を出店をする際も、渋谷の東側に「青山の玄関口をつくろう」と考えて渋谷のショッピング時間に満足しきれていない大人の女性客を想定し、街の動線を変えることを目指しました。

その意味で、コクヨ様が打ち出したコンセプトは、私から見ても納得感が高いものでした。

オフィスは「プッシュ型」から 「プル型」の存在へと変化中?

河合:私はサプライチェーン(モノやサービスが顧客に届くまでのプロセス全体)を俯瞰し、提供プロセスの効率化や顧客への提供価値向上について考える「サプライチェーン・マネジメント」を研究分野としています。

コクヨと東急百貨店のコンセプトづくりを比較して、確かに「街と共に成長する」というコンセプトは共通していると感じました。ただ、企業のオフィスと百貨店では、「プッシュ型」と「プル型」の違いがあるのではないでしょうか。

河合亜矢子氏

山田:とても面白いご指摘ですね。どちらがプッシュ型で、どちらがプル型なのでしょうか?

河合:百貨店は、顧客ニーズに対してアプローチを仕掛けていくので「プル型」と言えると思います。一方で企業の従来のオフィスは「プッシュ型」と考えることができます。組織・企業の従業員は提供する側の視点で設計・提供されたオフィスで仕事をします。もちろん、従業員のニーズを無視するわけではないですが、ここで言うニーズは仕事をする人のニーズですので、ある程度一般化されていますし、従業員にはあまり選択の余地がありません。

伊藤:ただ近年では、オフィスは「必ずしも毎日行かなくてよい場所」になりつつあり、多くの企業では「どうやってオフィスにワーカーを呼び込むか」というテーマに課題意識を持っています。

その意味で、オフィスも「プル型の存在」に変わっていかないと、その存在意義や価値が薄れてしまうと危惧されているのです。

河合亜矢子氏

山田:とても面白いご指摘ですね。どちらがプッシュ型で、どちらがプル型なのでしょうか?

河合:百貨店は、顧客ニーズに対してアプローチを仕掛けていくので「プル型」と言えると思います。一方で企業の従来のオフィスは「プッシュ型」と考えることができます。組織・企業の従業員は提供する側の視点で設計・提供されたオフィスで仕事をします。もちろん、従業員のニーズを無視するわけではないですが、ここで言うニーズは仕事をする人のニーズですので、ある程度一般化されていますし、従業員にはあまり選択の余地がありません。

伊藤:ただ近年では、オフィスは「必ずしも毎日行かなくてよい場所」になりつつあり、多くの企業では「どうやってオフィスにワーカーを呼び込むか」というテーマに課題意識を持っています。

その意味で、オフィスも「プル型の存在」に変わっていかないと、その存在意義や価値が薄れてしまうと危惧されているのです。

カテゴリーではなく 機能別にフロアを分ける

伊藤:私たちは、どうすればワーカーがオフィスへ出社して働きたくなるのか、「THE CAMPUS」を使っていろいろと試しています。

工夫の1つが、オフィスのフロア分けです。コクヨのオフィスは全館フリーアドレスで、社員は自席を持たずに働いています。しかし「どのフロアで、どの席を使ってもよい」となると、なんとなくいつも同じような場所で仕事をする、というケースもよく見られます。

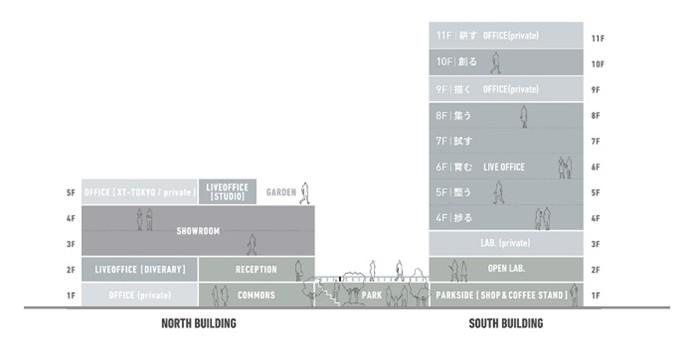

そこで、4~11階までの各フロアに「集う」や「整う」、「試す」など異なるテーマを設定し、機能ごとにフロアを分けて運用しています。各フロアの機能ごとに、それぞれテーマに合わせた空間や家具も設えて、最適な環境を整えています。

伊藤毅

伊藤毅

「THE CAMPUS」の機能別フロアスタッキング

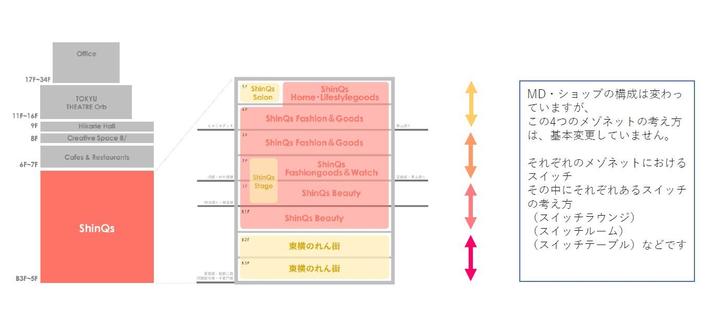

山田:「機能別フロアスタッキング」の図を見て、渋谷ヒカリエの商業施設「ShinQs(シンクス)」を開業するにあたって設定したテーマと共通するところがあるな、と感じました。2012年の開業時、ShinQsは遊・休・知・美という4つの背景となるテーマを置き、8フロアを2フロアずつの「寛ぎ」「輝き」「安心」「ときめき」の4つの空間テーマで構成しました。そこでは、 インテリアのベースカラーやエントランスの場所ではフレグランスを変えるなど五感で感じる工夫を行い、それぞれに違った環境コンセプトと共に、ショップごとへだてる壁を極力立てないなどこだわりました。まさに機能に合わせてフロアを分けたのです 。

「THE CAMPUS」の機能別フロアスタッキング

山田:「機能別フロアスタッキング」の図を見て、渋谷ヒカリエの商業施設「ShinQs(シンクス)」を開業するにあたって設定したテーマと共通するところがあるな、と感じました。2012年の開業時、ShinQsは遊・休・知・美という4つの背景となるテーマを置き、8フロアを2フロアずつの「寛ぎ」「輝き」「安心」「ときめき」の4つの空間テーマで構成しました。そこでは、 インテリアのベースカラーやエントランスの場所ではフレグランスを変えるなど五感で感じる工夫を行い、それぞれに違った環境コンセプトと共に、ショップごとへだてる壁を極力立てないなどこだわりました。まさに機能に合わせてフロアを分けたのです 。

「編集」的な視点を加えることで さらに人を呼ぶことができる

伊藤:百貨店は現在でも、機能別というよりは「家庭用品」「化粧品」「紳士服」など商品のカテゴリー別になっていることも多いですよね。なぜShinQsでは、機能別に2フロアずつ分けたのですか?

山田:4つのテーマを設定する前に私たちが考えたのは、「どんなお客さまに来店していただきたいか」でした。そして、「自分の生活をクリエイトできる人」という意味で「セルフエディター」という造語をつくり、4つのテーマを考えました。

いずれの売り場も、ファッションアイテムや雑貨、インテリアグッズなどさまざまなカテゴリーの商品を組み合わせ、それぞれのテーマを表現しました。お客さまが「自分のライフスタイルに合うアイテムが見つけやすいな」と感じてくださることを期待して商品構成を決め、売り場を「編集」していったわけです。

その頃私たちは、百貨店の役割が少しずつ変化しつつあるのを感じていました。

百貨店はもともと「変化対応業」といわれ、お客さまの嗜好やライフスタイルの変化を察知し提案していくことが求められているものと考えています。

そこに加えて当時思ったのが、「変化に対応しなければいけないのは当然として、これからは『編集対応業』という要素も求められるのかな」ということです。変化に対応するだけでなく、どのような編集意図を持って売り場を作っていくかが大切だ、と考えたものでした。

河合:その「編集」は、お客さまの変化をとらえて行うのですか? それとも提案したいライフスタイルをもとに売り場を構成していくのですか?

写真左から)山田拓弥氏、河合亜矢子氏

山田:時代の潮流や顧客の変化を察知しつつ、「遊・休・知・美」の要素を取り入れながら「編集」していきました。いずれにしても、それまでの百貨店のあり方にはこだわらない売り場構成を意識しました。またそのことが、変化対応業たる百貨店らしさを示す要素として当社では継続されています。

河合:テーマごとに売り場の雰囲気や役割が異なっていて、エコシステムとして完結しているということですね。

顧客セグメントをしっかり絞り込み、ターゲットに合わせた「編集」を行うことで、ShinQsのファンを増やすことができますね。

不特定のお客さまを相手にするより、ファンに通ってもらった方が不確実性が減り、顧客単価が上がると予想できる上、店舗側にとっては「こんな商品なら販売数が伸びそう」といった需要の予測精度も上がります。つまり需要管理の効率・効果が向上すると考えられますから。

伊藤:オフィスに関しても、「編集」の観点でフロアやエリアを分けることで、ワーカーは「この仕事をするために出社しよう」と目的意識を高められそうです。またオフィス構築側も、フロア・エリアごとの利用状況を中長期にわたって追うことで、オフィスに求められている役割や機能を正確につかめそうですね。

後編でも引き続き山田氏・河合氏・コクヨ伊藤の3名が、百貨店とオフィスにおける空間構築について語り合う。

写真左から)山田拓弥氏、河合亜矢子氏

山田:時代の潮流や顧客の変化を察知しつつ、「遊・休・知・美」の要素を取り入れながら「編集」していきました。いずれにしても、それまでの百貨店のあり方にはこだわらない売り場構成を意識しました。またそのことが、変化対応業たる百貨店らしさを示す要素として当社では継続されています。

河合:テーマごとに売り場の雰囲気や役割が異なっていて、エコシステムとして完結しているということですね。

顧客セグメントをしっかり絞り込み、ターゲットに合わせた「編集」を行うことで、ShinQsのファンを増やすことができますね。

不特定のお客さまを相手にするより、ファンに通ってもらった方が不確実性が減り、顧客単価が上がると予想できる上、店舗側にとっては「こんな商品なら販売数が伸びそう」といった需要の予測精度も上がります。つまり需要管理の効率・効果が向上すると考えられますから。

伊藤:オフィスに関しても、「編集」の観点でフロアやエリアを分けることで、ワーカーは「この仕事をするために出社しよう」と目的意識を高められそうです。またオフィス構築側も、フロア・エリアごとの利用状況を中長期にわたって追うことで、オフィスに求められている役割や機能を正確につかめそうですね。

後編でも引き続き山田氏・河合氏・コクヨ伊藤の3名が、百貨店とオフィスにおける空間構築について語り合う。

山田 拓弥(Yamada Takuya)

株式会社東急百貨店事業推進室参与。東急百貨店東横店やたまプラーザ店での店舗運営のほか、本社MD推進、営業政策、東急電鉄㈱(現東急㈱)リテール事業推進事務局、事業戦略室長などを経て現職。2012年に開業した「渋谷ヒカリエShinQs(シンクス)」ではコンセプト設計から開業一連に携わる。

河合 亜矢子(Kawai Ayako)

学習院大学経済学部経営学科教授。

筑波大学大学院システム情報工学研究科博士課程修了後、高千穂大学経営学部准教授などを経て2017年より現職。専門分野はサプライチェーン・マネジメント、オペレーションズ・マネジメント、経営情報システム。日本オペレーションズマネジメント&ストラテジー学会理事などを務める。共著に『グラフィック 経営学入門 (グラフィック経営学ライブラリ 1)』(新世社)、など、共訳書に『ビジネスゲームで学ぶサプライチェーンマネジメント』(同友館)などがある。

伊藤 毅(Ito Go)

コクヨ株式会社ワークスタイルイノベーション部部長。2007年コクヨ株式会社入社。2013年からワークスタイルコンサルタントとして従事。大企業のワークスタイル変革支援も行い、日経ニューオフィス賞経済産業大臣賞受賞など実績。コクヨ社内においては、「THECAMPUS」のICT統括担当として、ワークスタイルの設定および運用管理まで実施中。