リサーチ

「LGBT理解増進法」成立の背景と企業への影響

「ダイバーシティ&インクルージョン」の実践として求められる多様性への理解と環境づくり

性的マイノリティに対する理解を促進させるための「LGBT理解増進法」が2023年6月に国会で成立、施行された。一方で当事者からは「国際的な潮流から逆行する法律だ」と批判の声も上がっている。欧米ではLGBTの人権保障は当たり前のことと理解が深まっているなかで、日本の現在地と今後企業に求められる姿勢とは。

LGBT理解推進法とは

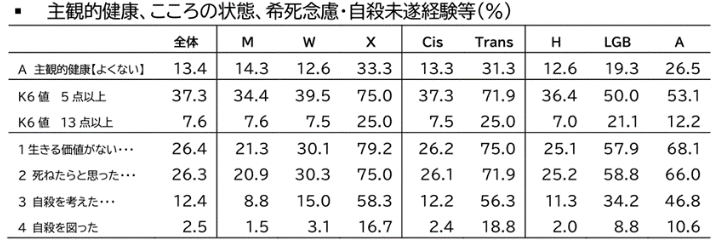

日本国内でLGBTに該当する人は11人に1人、約8~9%と言われている。左利きやAB型の人と変わらない割合という決して少なくない人が、差別や偏見に苦しみ、いじめや経済的な苦境に悩まされていたり、そうなることを恐れてカミングアウトできないことが多いのが現状だ。 たとえば、学校では「男らしくない」と服を脱がされるなど同級生からいじめを受けたり、更衣室やトイレの使用に抵抗を感じることを理解してもらえないなど、苦痛を感じて不登校や退学になることも。 就職活動では「男性」「女性」の選択肢しかない履歴書の記載に悩んだり、トランスジェンダーであることを伝えると内定を取り消されるケースもある。 会社に入った後も、工場や寮が共同浴場になっている、化粧を強要される、同性パートナーが家族と認められないため同行させられず海外赴任を断念するなど、さまざまな場面でつらい思いをしたり、いじめやハラスメントを受けたりしている。 国立社会保障・人口問題研究所の調査結果では、トランスジェンダーの人が「生きる価値がないと感じた」が75%、 「死ねたらと思ったまたは自死の可能性を考えた」が72%と、シスジェンダーの人より圧倒的に高い。

出典:国立社会保障・人口問題研究所「性的指向・ジェンダーアイデンティティの多様性に係る学術研究・統計データ ----日本における調査研究の現況と調査結果から見えること----」

こうしたLGBTの人々が差別や偏見に悩むことがなくなるようにと2023年6月に成立、施行されたのが「LGBT理解増進法」だ。LGBTに関する基礎知識を広げることで国民全体の理解を促し、国や起業、自治体の努力を求める理念法であり、罰則規定はない。

「LGBT理解推進法」成立の背景

成立に向けて国内で機運が高まる契機となったのは2021年に開かれた東京五輪・パラリンピックだ。五輪憲章に「性的指向を含むいかなる差別も受けない権利と自由」が謳われていることを踏まえて五輪前の成立をめざしたものの、保守派が反対。 また2023年広島でG7サミット開催を控え、G7で日本のみが同性パートナーの法的補償がない、性的マイノリティに関する法制度の状況が経済協力開発機構加盟国35か国中34位などの遅れが目立ち、再び議論が過熱。G7サミットでは首脳声明で「LGBTQが暴力や差別を受けることのない社会の実現」を謳い、ポーズではなくどう実行するか、世界から厳しい目が注がれている。

LGBT当事者からも反発の声

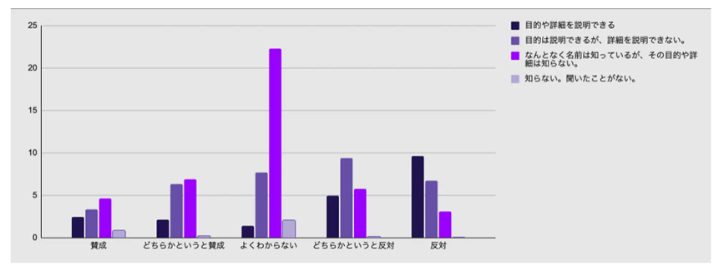

しかし施行後、LGBT当事者からも反発の声が上がっている。問題になったのは、条文に盛り込まれた「この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする」という文言が、マジョリティの安心に配慮されたものであり、LGBTが国民の安全を脅かす存在であるかのようにも受け取れるため。「多数派の安心や家庭、地域住民の協力」を口実に、だれか一人でも「不安だ」と言えば具体的な施策の実行を妨げることになりかねないという懸念もある。 また「女装した男性が"心は女性だ"と女子トイレや女性用浴場に入れるようになる」「女性用トイレが廃止される」といったデマがSNSやビラなどで流布され、性犯罪者とトランスジェンダーが同一視されて当事者が心を痛めている。こうした誤解がヘイトクライムにもつながりかねない。 株式会社JobRainbowの「LGBT理解増進法アンケート調査結果レポート」によると、法案の目的や内容を説明できると答えたLGBT当事者は約20%にとどまる。法案に対するスタンスとして、「賛成」「どちらかというと賛成」と回答したLGBTQ+当事者は約25%に対し、「反対」「どちらかというと反対」と回答したのは約38%と反対が大きく上回った。 また法案への懸念・不安点として「むしろ差別・偏見が進んでしまうと思う」という声が多く上がった。

出典:株式会社JobRainbow「LGBT理解増進法案アンケート調査結果レポート」

「LGBT理解増進法」施行で企業が取るべき対応

LGBT理解増進法では企業に求める姿勢として、

「雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする」と記載。LGBT当事者に対する差別や偏見がないよう、正しい理解を広げるための取り組みを行うべきとしている。 性的マイノリティが働きやすい職場の環境づくり等に取り組む企業として「LGBTフレンドリー宣言」を行う企業も増えており、その代表的な企業の一つであるナイキはLGBTに関する取り組みに対して220万米ドルを資金援助、20を越える団体を支援している。 外資系企業などでは、同性パートナーの法的補償がなく、配偶者や子どもとして認められないため福利厚生も受けられない日本企業への赴任を敬遠する動きもあるという。 またZ世代と呼ばれる若者はSNSなどで情報に触れる機会も多く身近な存在としてLGBTへの理解が進んでおり、違いを尊重するのは当たり前だという感覚を持っている。今後日本でも、LGBTフレンドリーでない企業から若手が離れる、ブランドイメージが下がっていく可能性もある。同性パートナーシップ制度の導入など、LGBTへの理解を示すアクションを行うことは、人材確保やブランドイメージ向上など、企業にとってもメリットにつながるはずだ。

海外での取り組み事例

欧米では、2001年のオランダを皮切りに、同性婚を認めている国(アイルランド、イギリス、カナダ、スペイン、オーストラリア等)は多い。また、そうした国では同時に性的指向や性同一性に関わる差別を違法とする「差別禁止法」や、法律上の性別を変更できる「性別認定法」なども整備されていることが多い。 イギリスやオランダでは学校でLGBTに関する内容を含めたカリキュラムの提供を義務化。台湾では2019年にアジア初の「同性婚法」が施行され、同性カップルでの結婚が認められるようになった。

日本の地方自治体の動き

日本でも地方自治体や企業の取り組みでは同姓パートナーを認める動きも出てきている。渋谷区、世田谷区など現在200以上の自治体でパートナーシップ制度を施行。東京都はパートナーシップ関係にある2人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明する「東京都パートナーシップ宣誓制度」の運用を2022年より開始した。都営・都民住宅の入居申込みや、都立病院におけるパートナーの診療情報の提供、里親の認定登録なども可能になった。2024年1月末時点で1070組が登録している。 企業はLGBT従業員の働きやすさを担保するための環境づくりや、従業員の理解を促す取り組みの加速が求められると同時に、ボトムアップで国全体の取り組みに発展させていくことが期待されている。