HOME > オフィスづくりに役立つコラム > 理想的なオフィスレイアウトの作り方!デスク配置から始めよう

理想的なオフィスレイアウトの作り方!デスク配置から始めよう

公開日:2021.7.29

執筆:コクヨコラム編集部

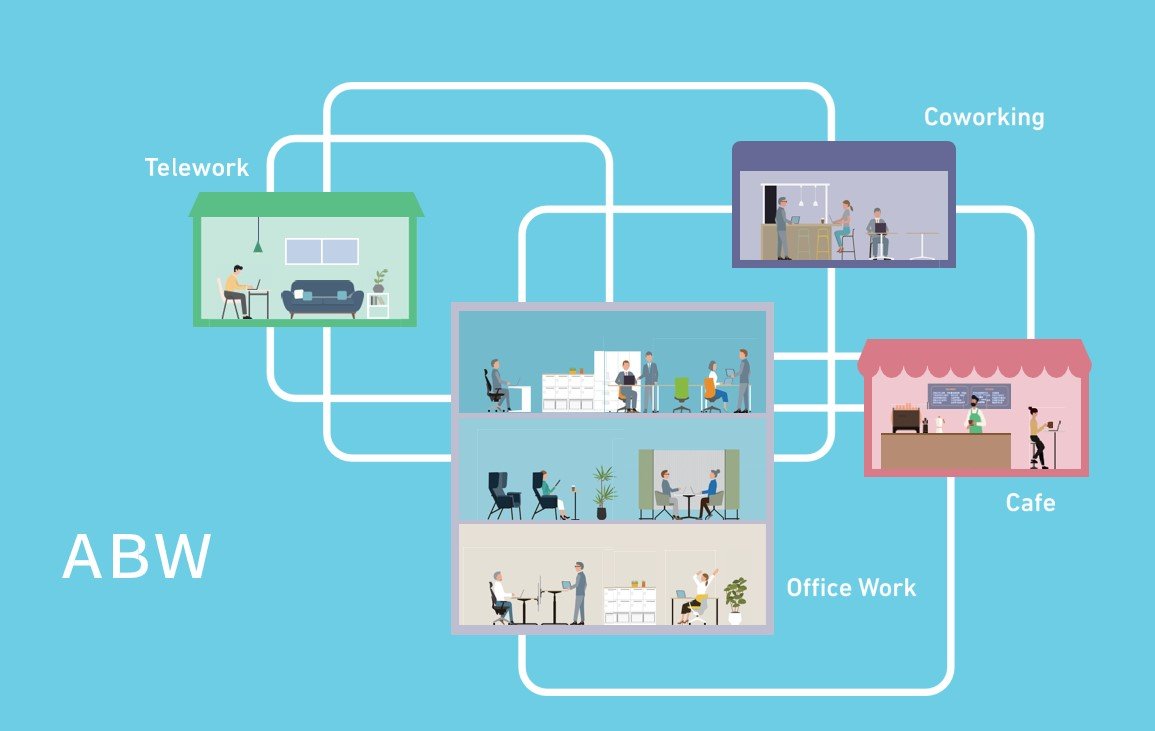

新型コロナウイルスの影響により、企業は働き方の多様化が求められています。リモートワークやフレックスタイム制の導入にともない、オフィスのレイアウトを一新させたいと思っている担当者の方も多いのではないでしょうか。

とはいえ、具体的にどのようなレイアウトにすれば効果的なのか分からない方もいると思います。今回は、オフィスレイアウトを考えるうえで面積の多くを占めるデスク配置や、オフィスレイアウトの流れについて解説します。

【5タイプ】オフィスレイアウトのデスク配置

コクヨ品川オフィス

コクヨ品川オフィス

デスク「SEQUENCE(シークエンス)」、チェアー「ing(イング)」

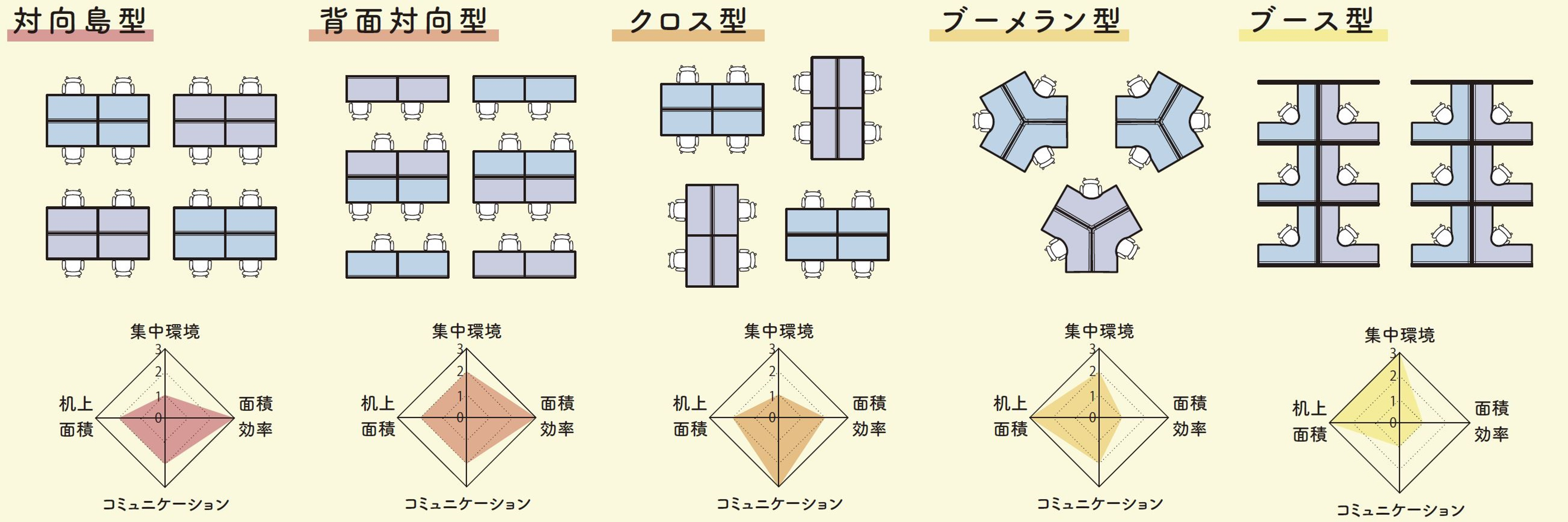

まずは、オフィスレイアウトのデスク配置について、基本的な5つのタイプを紹介します。それぞれのメリット・デメリットを確認しましょう。

デスクレイアウトの種類と名称

デスクレイアウトの種類と名称

対向島型

対向島型は、もっともオーソドックスなタイプといえるでしょう。チームごとにデスクを向かい合わせて配置するレイアウトです。一つのチームで一つの島を形成します。対面になっていることから、コミュニケーションが取りやすいレイアウトです。また、オフィスの床面積を省スペースにすることができます。

一方で、常に対面に人がいることから視線を感じてしまい、集中力を欠いてしまいやすいというデメリットもあります。また、同じ島内でのコミュニケーションに長けている反面、他の島とのコミュニケーションは疎遠になってしまいやすいことも、デメリットのひとつです。

背面対向型

対向島型では同じチームのメンバーが向かい合って島を作るのに対して、背面対向型は同じチームのメンバーは背を向けてデスクを配置します。目の前にはパーティションで仕切りを作ったり、そもそもデスクを配置しなかったりするので、人の目が気になりません。集中力を保ちやすいレイアウトといえるでしょう。

イスを回転させれば、チームのメンバーとすぐにコンタクトを取ることができます。さらに、相手のディスプレイを見ながら話ができるので、効率的なコミュニケーションが行えるでしょう。

デメリットとしては、パーティションを用いる方法を導入した場合、ある程度のコストがかかってしまうという点が挙げられます。

クロス型

クロス型は、テーブルを縦横に交差して配置するレイアウトです。対向島型で作った島を、それぞれ縦横に配置調整するイメージです。動線に変化をつけることができるので、コミュニケーションが生まれやすいと考えられています。

一方で、人の行き来が活発になる分、集中力が削がれやすくなる可能性があります。

ブーメラン型

角度120°のデスクを3台隣接させたレイアウトです。1人あたりのデスク面積が非常に大きいため、複数のモニターの配置が可能です。集中力とコミュニケーションを両立できるレイアウトであり、また、個人間の距離(ソーシャルディスタンス)を適切に保つこともできます。

デメリットとしてはやはり、オフィスの床面積を大きく取ってしまうことでしょう。ブーメラン型を採用するには、ある程度広いオフィス空間が必要です。

ブース型

パネルやパーティションでデスクを丸ごと囲ってしまうタイプです。個人の作業に集中させたい場合に有効なレイアウトです。一人で業務が完結するプログラマーなどの専門職に向いているでしょう。個人のデスクが広く使えるため、デュアルディスプレイ環境などにも適しています。

デメリットは、各ブースが個室のようになるため、コミュニケーションが取りづらく、役職者の目も届きにくいです。また、オフィスの床面積は広く取る必要があります。

オフィスをレイアウトする流れ

しかし、オフィスレイアウトはデスク配置だけでは完結しません。更に、レイアウトを検討する前に押さえておくべきことが2点あります。それは「コンセプト策定」と「ゾーニング(面積配分)」です。それぞれ詳しく解説します。

1.コンセプト策定

まずは、ヒアリングなどを通してオフィスの現状と社員の意識を把握し、課題を洗い出します。

オフィスの面積、什器、書類量、社員の行動特性、社員の満足度、施設利用率・在席率などを比較することで課題が見えてくることもあります。

現在の課題を抽出したら、オフィス環境に求めること、設備によって実現したいことを明確にし、ありたい姿の「コンセプト」を決定します。

コンセプトは、空間を誰がどのように使うか・使ってほしいかをまとめていく作業です。

コクヨでは、レイアウトだけでなく空間コンセプトの設定や課題の洗い出し、出社率の設定など、オフィスづくりをトータルにサポートしています。「ここどうしようかな?」と迷ったときは、ぜひご相談ください。

【関連ページ】

コクヨご相談・お問い合わせ

コンセプト策定例「感染症対策」

コンセプト策定の例として、記憶に新しい「感染症対策」をご紹介します。

感染症対策では、社員同士の距離の確保や共有物やエリアでの非接触がポイントとなります。

これらの実現すべき重要項目を決め、動線などを検討していきます。

■距離

デスク間の距離を保つことはもちろん、人が集まりやすい場所にはフィジカルディスタンスを促すサインを配置します。

■密度

会社の出社率を算出し、そこから何席必要か、その際どれくらいの在籍率を想定するかを考えて密度を算出することが重要です。

また、社用スマートフォン・ノートPCなどを活用して、オフィス内での社員の位置情報・密集度を可視化するツールも多く開発されています。これらも密集・密接の回避に役立つでしょう。

■換気・衛生

執務エリアでは、換気が十分に行えるように、扉の開放やサーキュレーターの活用を検討します。窓は1箇所だけでなく2箇所開けることで空気の通り道ができ、効率的に換気が行えます。

■非接触・遮断

扉はできる限り常時開放。フェイスシールドなどで飛沫拡散対策も行いましょう。共用備品の近くには消毒液も常備しておきます。

■動線

動線を一方通行とすることで対面の頻度を減少させます。人が集まるスペース(プリンター・備品スペース、休憩スペースなど)は全部門共通ではなく、部門単位で設けることを検討しましょう。

2.ゾーニング(面積配分)

コクヨ梅田オフィス

コクヨ梅田オフィス

ソファー「METTI(メッティ)」、テーブル「Region(リージョン)」、

コンセプトが決まったら、次はゾーニングです。執務スペースのほかにも、会議室、ミーティングスペース、休憩スペース、収納スペースなど、機能ごとに必要なスペースの配分を検討します。

執務スペースの面積・形状が決まったら、コンセプトを加味してレイアウトを決定します。

先述したオフィスレイアウトのデスク配置だけでなく、「デスクの種類は単体デスクにするのか、大型デスクにするのか」「フリーアドレスにするのか、固定席にするのか」など、デスクタイプや運用方法の考慮も大切です。

また、建築基準法や消防法、労働安全衛生法などの各種法令に沿ったレイアウトであるかの確認も必要です。

このように、コンセプトや法令など、オフィスレイアウトの構築には考慮すべき点が数多くあります。それだけに、知識がなければ自社だけで理想のオフィスを作るのは難しいかもしれません。

もしも自社によるオフィス作りが難しいようであれば、専門家への相談がおすすめです。

オフィス家具の専門家であるコクヨも、オフィスプランニングやワークプレイスコンサルティング事業を展開しています。快適な職場環境のために、効果的なオフィスレイアウトを提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

コクヨ梅田ライブオフィス

コクヨ梅田ライブオフィス

オフィスレイアウトは、自社の業務や目指したい働き方に応じて考えていく必要があります。今回は、オフィスの中でも大部分を占める執務スペースのデスク配置を中心に紹介しました。

実現したいオフィスのイメージをふくらませたり、自社の課題を洗い出すためには、多様な事例を見ながら方針を決めることが大切です。

全国にあるコクヨのライブオフィスや東京・大阪のショールームでは、様々なパターンのレイアウトや運用ポイントをご見学いただけます。また、オフィスの作り方に関する資料も無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

おすすめ記事

連載コラム

学べるコクヨの

学べるコクヨの

オウンドメディア

コクヨ公式SNS

コクヨ公式SNS

働き方・家具・オフィス空間の

最新情報をチェック!