組織の力

大日向小中学校が目指す主体的な学びとは?〈前編〉

同じ教室にいても、一人ひとりが自分だけの学びを追求

学校法人 茂来学園 大日向小学校・大日向中学校は、ドイツで誕生しオランダで発展した「イエナプラン教育」に公教育の立場から取り組む日本で数少ない教育機関として、全国的に注目されている。同校ではどのような教育を目指して学校を設立し、イエナプラン教育を実践しているのか。同小学校校長の久保礼子さん、中学校校長の青山光一さんにお話を伺った。

写真左から)青山光一さん、久保礼子さん

「イエナプラン教育」を 公教育で実践する小学校・中学校

――御校は「イエナプラン教育」を実践する小学校・中学校として知られていますが、そもそもどんな目的から学校を設立なさったのでしょうか?

久保:イエナプラン教育が日本に紹介されたのは、2000年代中盤頃です。教育研究者であるリヒテルズ直子さんが日本イエナプラン教育研究会(その後、法人化し日本イエナプラン教育協会に名称変更)を起ち上げ、勉強会などの活動を行うようになったのです。全国の学校でも、イエナプラン教育のエッセンスを取り入れた授業を実践する先生方も出てきました。私も青山さんもイエナプラン教育に共感し、入会して活動してきました。

しかし、イエナプラン教育の理念をもとにした教育活動を、フリースクールなどではなく公教育の場でこそ実践したいと考えた会のメンバーたちは、モデル校となる小学校と中学校を設立しようと考えました。立地の選定 から児童 ・生徒の募集まで、いずれも本当に大変でしたが、その甲斐あって2019年に日本初の「イエナプランスクール」(日本イエナプランスクール認定校 )として大日向小学校、2022年には中学校を開校できました。

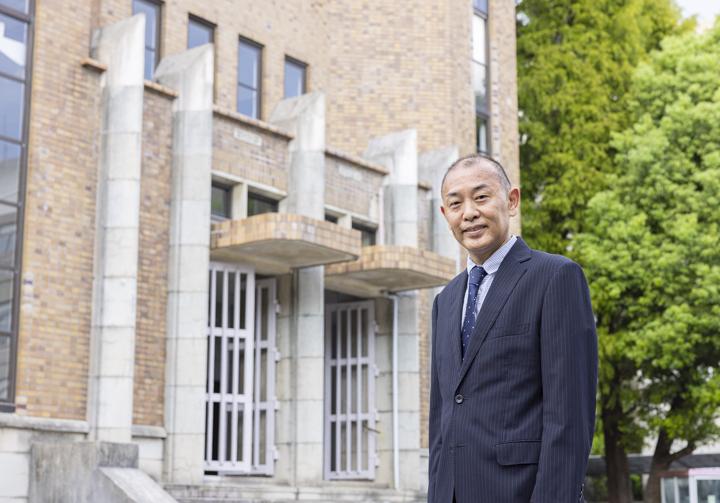

小学校開校前から、日本イエナプラン教育協会の事務局メンバーとして活動してきた久保礼子さん

小学校開校前から、日本イエナプラン教育協会の事務局メンバーとして活動してきた久保礼子さん

――なぜ長野県南佐久郡佐久穂町に開校なさったのですか?

久保:全国には、少子化などに伴って閉校した小中学校が多数あります。学校設立を決定した段階で、理事たちは全国各地の廃校校舎へ見学に行きました。その中でベストな環境だと感じたのが、最初に見学したこの場所だったのです。開校にあたり地域の方々に向けて説明会を行い、十分にご理解をいただいてから準備を始めました。 当時から現在に到るまで、校舎のリニューアルや児童・生徒の体験学習の 受け入れなど、佐久穂町のみなさんには本当にいろいろな面でご協力いただいています。

――どんな児童・生徒が入学してきたのでしょうか?

青山:日本初のイエナプランスクールということでたくさんの方々に注目していただき、小学校・中学校に入学した児童・生徒のうち9割以上は首都圏をはじめ全国から移住してきたご家庭のお子さんです。それだけイエナプラン教育に期待してくださっていることが感じられ、うれしい限りです。

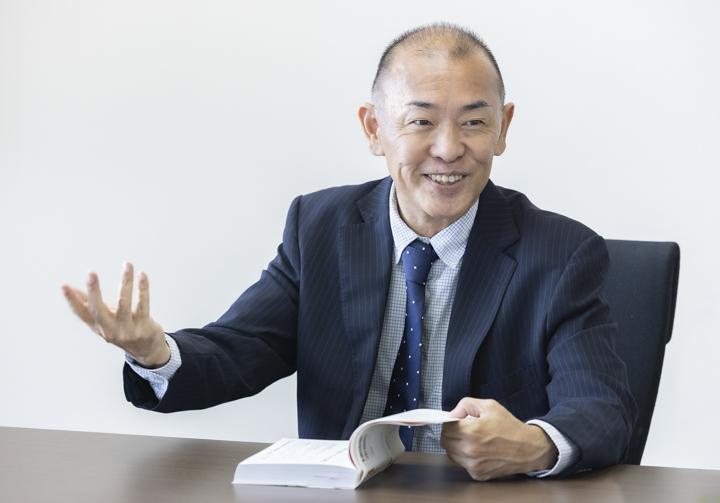

「保護者の方からの期待をひしひしと感じます」と青山光一さん

「保護者の方からの期待をひしひしと感じます」と青山光一さん

学校の教育を支える 「イエナプラン教育」とは?

――御校で実践なさっているイエナプラン教育は、どんな特徴を持つ教育なのでしょうか?

久保:詳しくは日本イエナプラン教育協会のウェブサイトでご確認いただきたいのですが、イエナプラン教育はドイツの教育学者 ペーター・ペーターセンが創始 し、オランダで大きく発展した教育理念です。一人ひとりを尊重しながら自律と共生を学ぶオープンモデルの教育で、「20の原則」と呼ばれるコンセプトと、「自分との関係」「他者との関係」「世界との関係」 を示すコアクオリティに基づいて教育活動を行っています。

青山:具体的には、異なる学年の児童・生徒が同じ教室で学ぶ「異年齢クラス」での学びを基本として 、クラス全員が顔を合わせて話す「サークル対話」、子どもが自律的に 学習を進める「ブロックアワー」 、本物と出会い、自ら問いを立て 総合的・探究的に学習を進める「ワールドオリエンテーション」などが特徴的な活動と言え ます。教師と児童・生徒のフラットな関係性も大きなポイントです。もちろん本校の児童・生徒も、これらの活動を中心に1日の学びを進めています。

――ちなみにおふたりはなぜ、イエナプラン教育の実践に携わるようになったのでしょうか?

久保:私は長らく公立中学校の社会科教師として勤務し、「授業内容を充実させて、生徒が主体的に学ぶきっかけをつくりたい」と考えて努力してきました。しかし生徒から「今日の授業は面白かったよ」「今日はイマイチだったね」などと言われるうちに、 「子どもを消費者にしてしまっているかも」と気づいたのです。 その頃にイエナプラン教育を知り、とても納得感の高い教育理念だと感じ興味が湧きました。そこで、思い切って休職して大学院で2年間学び、オランダの小中学校を訪問してイエナプラン教育の現場を見学しました。その後、同じ志を持つ仲間たちと一緒に学校設立に向けて行動し、現在に到っています。 青山:僕も公立小学校で教師をしながら、「子どもたちの主体的な学びを引き出すにはどうしたらいいだろう?」と模索を続けてきました。その中でイエナプラン教育に出会って 感銘を受け、当時の勤務校で複数学年での探究学習を取り入れたり、イエナプラン教育の理念をさまざまな教育活動に取り入れたりしたところ、 子どもたちが目に見えて生き生きと学ぶようになり、成果を実感できたのです。 ただ、公立学校で持続的に変革を起こしていくことの難しさを感じ、2020年に退職、開校2年目から大日向小学校に関わるようになりました。

――日本において、イエナプラン教育を実践する意義はどこにあるでしょうか?

久保:平成29(2017)年に改訂された文部科学省の学習指導要領には「主体的・対話的で深い学び」という方針が明記されています、イエナプラン教育は児童・生徒の主体性を引き出す学びの理念で、対話をとても大切にしています。その意味で、現在の日本で求められている教育のあり方だと感じます。 青山:すべての小中学校では主体的に学ぶ児童・生徒を育成したいと思っているはずです。ただ、時間割や定期テスト、校則など、全て大人が決めた枠組みの中では、 子どもたちの主体性が育ちにくい面もあります。その点でも本校の教育は、学習指導要領(2017年改訂) と親和性の高い教育活動を展開している自負はあります。

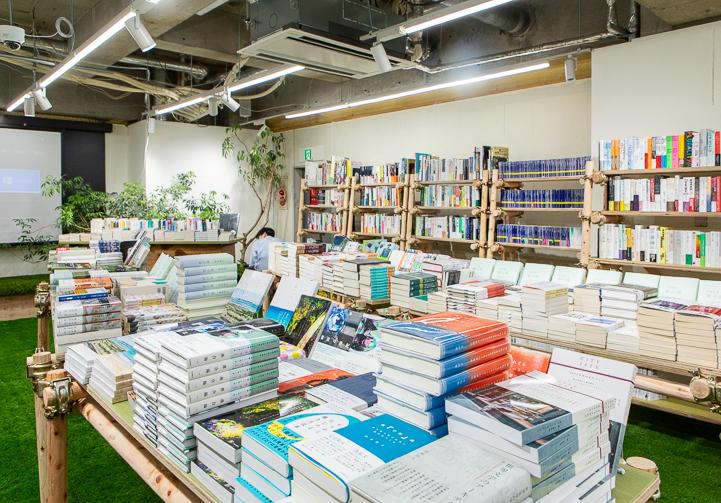

グループリーダーは教室で児童全員に向けて説明することは少なく、学習する子どもたちのようすを見ながら要所要所でアドバイスを送るオランダの手法にこだわり過ぎず 実践しながらよりよい形を探る

――イエナプラン教育を展開していくにあたって、開校時からさまざまなご苦労があったのではないでしょうか?

久保:私自身もそうですが、教員たちはイエナプラン教育の実践という理想に燃えて全国から集まってきました。ただ、オランダの教育現場と同じようにやろうとしても、なかなかうまくいかなかったのは事実です。

例えばオランダでは、1つの教室に3学年にまたがる約30人の児童・生徒が学び、グループリーダー(教師)が1人で全員の学習を確認し、つまずいている子どもにヒントを与えたりしています。しかし本校で実際にやってみたところ、グループリーダーたちは、子どもたち一人ひとりの学習進度を把握しきれず、クラス運営がうまくいかなかったのです。

青山:しかも小学1~2年生の児童は特に、自律的に学ぶ習慣がついていないうえ、周りの様子が気になって集中できず、騒ぎ始めてしまうこともありました。開校当初は本当に大変でしたね。

そこで1つの教室で学ぶのは3学年から2学年にし、1教室を2人のグループリーダーが担当するなど、無理なく実践できるスタイルを考えて変更を加えていきました。

上)児童が学習に集中したいときは、机の上に立てて使える簡易パーテーションを設置して行うことも

下)小学校の机の脚が赤なのに対し、中学校は青い脚を使っている

上)児童が学習に集中したいときは、机の上に立てて使える簡易パーテーションを設置して行うことも

下)小学校の机の脚が赤なのに対し、中学校は青い脚を使っている

――授業以外でも、さまざまな面でご苦労があったと思いますがいかがでしょうか?

久保:例えば1日2回の「サークル対話」を行うにしても、初期の頃は大変でした。サークル対話とは、サークル型に並べたベンチで、子どももグループリーダーも一緒に話す活動で、イエナプラン教育の中核をなすアクティビティです。しかし子どもたちは、他人の話を聞いたり自分の意見を話したりすることに慣れていないし、背もたれのないベンチに座り続けるのも苦痛だったのかもしれません。初めはサークル対話を嫌がって外に逃げ出す子もいました。

青山:それでも根気よく続けて、読み聞かせをしたり一緒に歌ったり、「どんな活動だと集中できるか」を少しずつ探っていきました。その中で子どもたちも、「みんなで話すのは楽しい」と少しずつ意識を変えていったようです。

そして開校から1年、2年と経つと、進級した先輩が新入生にサークル対話の楽しさを伝えてくれるようになったのです。こうして「サークル対話」が"文化"になり、どのクラスでも当たり前に行われるようになっていきました。

廃校のリニューアル時に黒板を取り外したため、板書などは取り外し可能なホワイトボードに行う。円形に並べられているのは「サークル対話」のためのベンチ

廃校のリニューアル時に黒板を取り外したため、板書などは取り外し可能なホワイトボードに行う。円形に並べられているのは「サークル対話」のためのベンチ

自律的に学べる 子どもが確実に増えた

――小学校開校から6年半、中学校開校から3年半 が経ちましたが、児童・生徒にはどんな変化や成長がみられますか?

久保:自律した学びができる児童・生徒が増えたと感じます。何かトラブルが起こっても子ども同士で話し合い、ときにはホワイトボードに問題点を書き出して解決しようとする姿もみられるようになりました。この子たちにはかなわないな、と思うこともあります。

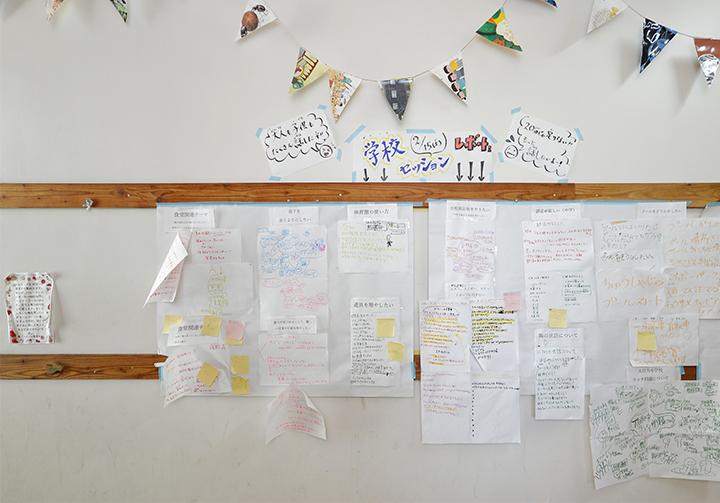

本校には、児童・生徒、保護者、教職員、理事がフラットに対話する「学校セッション」という場があるのですが、子どもたちからも「遊具を設置したい」 「クーラーを付けて欲しい」など、よりよい学びを実現するための要望が多く挙がります。

「学校セッション」で話し合った内容や決定事項は 学校セッション事務局レポートにまとめ、廊下に掲示

青山:本校のカリキュラムは、自分で意思を持って取り組まないと何も前に進まない仕組みなので、それだけ児童・生徒も自律心を鍛えられるのではないでしょうか。中学校になるとさまざまなプロジェクトに参加する生徒も増えて忙しそうですが、ある生徒は「自分でやることやスケジュールを決めて進めるのは、大変だけど楽しい」と話してくれました。

後編では、同校のイエナプラン教育を支える空間や環境について、引き続き久保さんと青山さんにお話を伺っていきます 。

「学校セッション」で話し合った内容や決定事項は 学校セッション事務局レポートにまとめ、廊下に掲示

青山:本校のカリキュラムは、自分で意思を持って取り組まないと何も前に進まない仕組みなので、それだけ児童・生徒も自律心を鍛えられるのではないでしょうか。中学校になるとさまざまなプロジェクトに参加する生徒も増えて忙しそうですが、ある生徒は「自分でやることやスケジュールを決めて進めるのは、大変だけど楽しい」と話してくれました。

後編では、同校のイエナプラン教育を支える空間や環境について、引き続き久保さんと青山さんにお話を伺っていきます 。

学校法人茂来学園 しなのイエナプランスクール 大日向小学校・大日向中学校

「誰もが、豊かに、そして幸せに生きることのできる世界」を建学の精神に掲げ、イエナプラン教育を実践する公教育機関として長野県佐久郡佐久穂町に開校(小学校は2019年4月中学校は2022年4月に開校)。

小学校・中学校ともに、「イエナプランスクール」として日本イエナプラン教育協会の認定を受けている。2026年4月には中高一貫教育の中等教育学校を開校予定。