仕事のプロ

周りの人との関係性を良くすることがキャリアの実現につながる

キャリアを考える:自分を知る「ソーシャルタイプ」

自分はどういう環境や関わりに居心地の良さを感じてパフォーマンスを発揮できるのか。また、どのような関わりが周りとのコミュニケーションを円滑にして、望む人生を実現することにつながるのか。それを知るヒントになるのが、ソーシャルタイプだ。キャリアを考える連載第5回目では、自分を知るツールの一つであるソーシャルタイプについて、コクヨのキャリアコンサルタントの成田麻里子が解説する。

思考やコミュニケーションの傾向を4つのタイプに分類

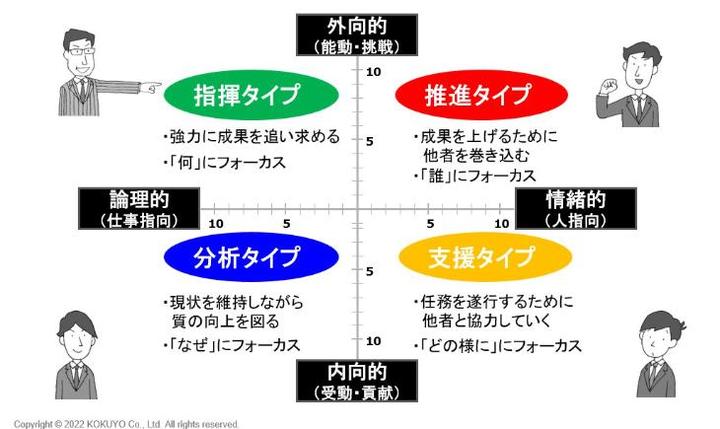

ソーシャルタイプとは、個人の思考や行動のクセなどの傾向を大きく4つに分類したもの。20~30問程度の質問に答えていくことで簡単に診断できます。横軸は論理的(左脳タイプ)か感情的(右脳タイプ)、縦軸はリーダータイプ(外向型)か、フォロワータイプ(内向型)かを置いた4つのタイプにわかれます。

- 論理的×リーダー(外向型)=指揮タイプ(ドライビングタイプ)

感情的×リーダー(外向型)=推進タイプ(エクスプレッシブタイプ)

論理的×フォロワー(内向型)=分析タイプ(アナリティカルタイプ)

感情的×フォロワー(内向型)=支援タイプ(エミアブルタイプ)

この4つのタイプを通して、自分自身の思考のクセやどんな関わり方を好む傾向があるのかを知ることができます。

例えば「指揮タイプ(ドライビングタイプ)」の人は、合理的で成果にこだわり、決断力や行動力を持ち合わせながら仕事をスピーディーに進めていくタイプ。「推進タイプ(エクスプレッシブタイプ)」の人は、アイデアが豊富で、周りの人と協力しながら仕事を進めるのが好きで、やり方は任されると嬉しいタイプ。「分析タイプ(アナリティカルタイプ)」の人は冷静沈着で綿密に計画を立てて進める慎重さがあり、やると決めたらねばり強く実行するタイプ。「支援タイプ(エミアブルタイプ」」の人は、他者を援助するのが好きで、相手の気持ちや調和を大事にし、人に賞賛されることでモチベーションがあがるタイプ。

「100%このタイプ」というわけではなく、1人の中にもいろいろな思考パターンが混在しているものですが、特に強く志向が出ているものが何かを見ていきます。

また、役割や状況によっても変わっていくものなので、立場や環境に変化があったタイミングで定点的に見ていくと自己理解が深まっていくはずです。

例えば、就職活動時や昇格試験を受ける時、組織や役割が変わる時、10年目など節目の時期にソーシャルタイプ診断を受け、今の自分はどんな思考や行動のクセがあるのか、確認してみるといいですね。

この4つのタイプを通して、自分自身の思考のクセやどんな関わり方を好む傾向があるのかを知ることができます。

例えば「指揮タイプ(ドライビングタイプ)」の人は、合理的で成果にこだわり、決断力や行動力を持ち合わせながら仕事をスピーディーに進めていくタイプ。「推進タイプ(エクスプレッシブタイプ)」の人は、アイデアが豊富で、周りの人と協力しながら仕事を進めるのが好きで、やり方は任されると嬉しいタイプ。「分析タイプ(アナリティカルタイプ)」の人は冷静沈着で綿密に計画を立てて進める慎重さがあり、やると決めたらねばり強く実行するタイプ。「支援タイプ(エミアブルタイプ」」の人は、他者を援助するのが好きで、相手の気持ちや調和を大事にし、人に賞賛されることでモチベーションがあがるタイプ。

「100%このタイプ」というわけではなく、1人の中にもいろいろな思考パターンが混在しているものですが、特に強く志向が出ているものが何かを見ていきます。

また、役割や状況によっても変わっていくものなので、立場や環境に変化があったタイミングで定点的に見ていくと自己理解が深まっていくはずです。

例えば、就職活動時や昇格試験を受ける時、組織や役割が変わる時、10年目など節目の時期にソーシャルタイプ診断を受け、今の自分はどんな思考や行動のクセがあるのか、確認してみるといいですね。

相手のタイプに合わせたコミュニケーションが強いチームをつくる

ソーシャルタイプは自分を知るためだけでなく、相手を知ってコミュニケーションをより円滑にするために活かすこともできます。例えば、チームのメンバーのタイプを理解し、それぞれの強みを活かした配置や役割分担を考える際に役立てることもできます。その結果、チームとしての生産性も上がるはずです。 自分が心地よくて心理的負担が少ないやり方が、相手にも当てはまるとは限りません。例えば支援タイプの上司が、自分が周りの意見をくまなく聞いて手順通り細かく説明を受けてから進めたいタイプだからと、部下にも同じように対応したところ、推進タイプの部下にとっては苦痛だった、といったケースを聞いたことがあります。 どんな仕事の任せ方や指示の出し方、褒め方が相手のパフォーマンスを上げるのか、相手が何を大事にしていて、どんな伝え方や接し方をすれば気持ちよく動いてくれるのかを考え、相手に合わせたコミュニケーションができるようになれば、チームビルディングもうまくいくはずです。

良好なコミュニケーションがキャリアの実現につながる

思考や行動のクセを知ることは、自分の苦手なことを認識して対策を打ったり、周りにネガティブな影響を与えかねない自分の癖やふるまいを抑制することにもつながります。 例えば、直感型タイプで数字が苦手でも、人を説得する際には根拠をきちんと示す必要があります。そうした自分の足りていない部分や周囲にマイナスの影響を与えかねないクセを自覚し、意識的に取り組んでいくことが成長につながっていくはずです。仮に自分のタイプと相性のよくない仕事や役割を任されたとしても、自分の傾向や強みを把握しておけば、その中でも自分らしさを活かしてパフォーマンスを発揮することができるはずです。 また、仕事もプライベートも、すべて一人で完結するということはありません。ですから上司や後輩、取引先や家族など周りの人との関係性をよりよくすることは、協力や応援を得ることにもつながるはず。その結果、自分の望む人生ややりたいことを達成しやすくなったり、さらにやりたいことを見つけられたりするかもしれません。 ただ、ソーシャルタイプだけで自分がわかるわけではありません。いろいろな分析ツールを組み合わせていくうちに、自分の強みや弱み、めざしたい姿、そのために何をやるべきかなどが見えてくると思います。 ソーシャルタイプはその判断材料の一つにすぎませんが、自分のタイプや周りの人のタイプを知ることで、効果的なコミュニケーションや関係性構築に役立つツールであり、その結果、理想のキャリアの実現に近づきやすくなると言えるのではないでしょうか。

成田 麻里子(Narita Mariko)

コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部/ワークスタイルイノベーション部/ワークスタイルコンサルタント

コクヨ入社後、10年間にわたりオフィスデザインやワークスタイル研究、新規事業企画に携わる。現在は企業向けサービス[コクヨの研修]スキルパークにおいて、人材育成、働き方改革に関わる研修企画および講師を担当。