なぜ、チームづくりや人材育成が難しくなってきたのか?

- 公開日:2025/11/5(水)

~新しい考え方が必要な本当の理由~はじめに〜現場のチームがうまくいかないのはなぜ?~

人事や現場チームの皆さん、こんな悩みを持っていませんか?

「メンバーとの面談(1on1)を始めたけれど、結局、業務の進捗確認になってしまう」

「チームの目標・評価基準を作ったのに、メンバー側に“受け身・やらされ感”がある」

「チームで研修を受けたけれど、メンバーの反応がイマイチで実践につながらない」

一方、同じチームでも、業務系サービスを導入したり、作業手順をマニュアル化したりするのは、わりとうまくいきます。この違いは何でしょうか?

今回は、ハーバード大学のロナルド・ハイフェッツ教授が提案した「技術的問題と適応課題」という考え方を使って、この謎を解いてみます。

目次

技術的問題と適応課題~この2つの大きな違い~

技術的問題とは

技術的問題とは、「すでに答えややり方が分かっている問題」のことです。

まるで数学の問題のように、正しい公式を使えば必ず答えが出る問題です。

例えば、以下のようなケースをイメージしてください。

「業務系サービスの導入」

-

要件を決める→サービスを選ぶ→導入する→使い始める

-

正しい手順の設定や、専門知識があれば対応できる

-

導入後に成功・失敗がハッキリわかる

「業務手順の標準化」

-

現状を調べる→改善点を決める→改善方法を実装する→効果を測る

-

再現性のある改善の方法やツールがすでにある

-

時間短縮や品質向上など、数字で成果が見える

これらの特徴は、「専門知識を持った人が、再現性ある正しい手順で対応すれば必ず解決できる」と言えることでしょう

適応課題とは

一方、適応課題とは、「今までの知識や方法だけでは解決できず、関わる人たちが学んで変わっていく必要がある問題」や、「正解が最初から分からず、相手に合わせて色々試しながら答えを見つけていく問題」です。

例えば、以下のケースではどうでしょうか。

「チームの雰囲気を良くする」

-

どんな雰囲気が良いかは、そのチームによって違う

-

メンバー1人ひとりの考え方を変える必要がある

-

継続的な話し合いが欠かせない

「個人の成長を支援する」

-

1人ひとり違う価値観、やる気や成長のペースを持っている

-

同じ方法では全員に対応できない

-

人間関係の質が結果に大きく影響する

先ほどの「業務系サービスの導入」や「業務手順の標準化」のようには進められない、必要な専門知識や正しい手順が思い浮かばない・自信が持てない、そう感じられたと思います。

チーム内で起きている「取り違え」

私たちは、チームやメンバーに関わる問題を、つい「適応課題」ではなく「技術的問題」として扱ってしまう「取り違え」を起こしています。それこそが冒頭のように取り組みが形骸化してしまう背景のひとつなのです。

よくある間違いの例

「1on1の画一化」

-

「効果的な1on1のやり方」マニュアルを作る

-

質問内容や進め方を統一する

-

管理職に「この通りにやってください」と指示する

「評価の機械化」

-

評価項目と基準を細かく決める

-

チェックリスト形式で評価を統一する

-

「公平性」を重視して、個別対応をなくす

「キャリア開発研修」

-

年代別・職種別のキャリアの道筋を用意する

-

全員に同じ研修プログラムを提供する

-

「成功事例」を横展開して統一する

なぜうまくいかないのか

チームやメンバーの問題には、業務の状態や1人ひとりの価値観・捉え方、置かれた状況など、様々な背景の違いがあります。更に働き方の多様化や、働く人たちの意識変容と環境変化が激しい今、「マニュアル通りにやれば必ず成功する」と考えるのは無理があるでしょう。

言い換えると、チームやメンバーに関わる問題は「技術的問題」ではなく、「適応課題」として向き合っていくべき時代になった、と感じています。

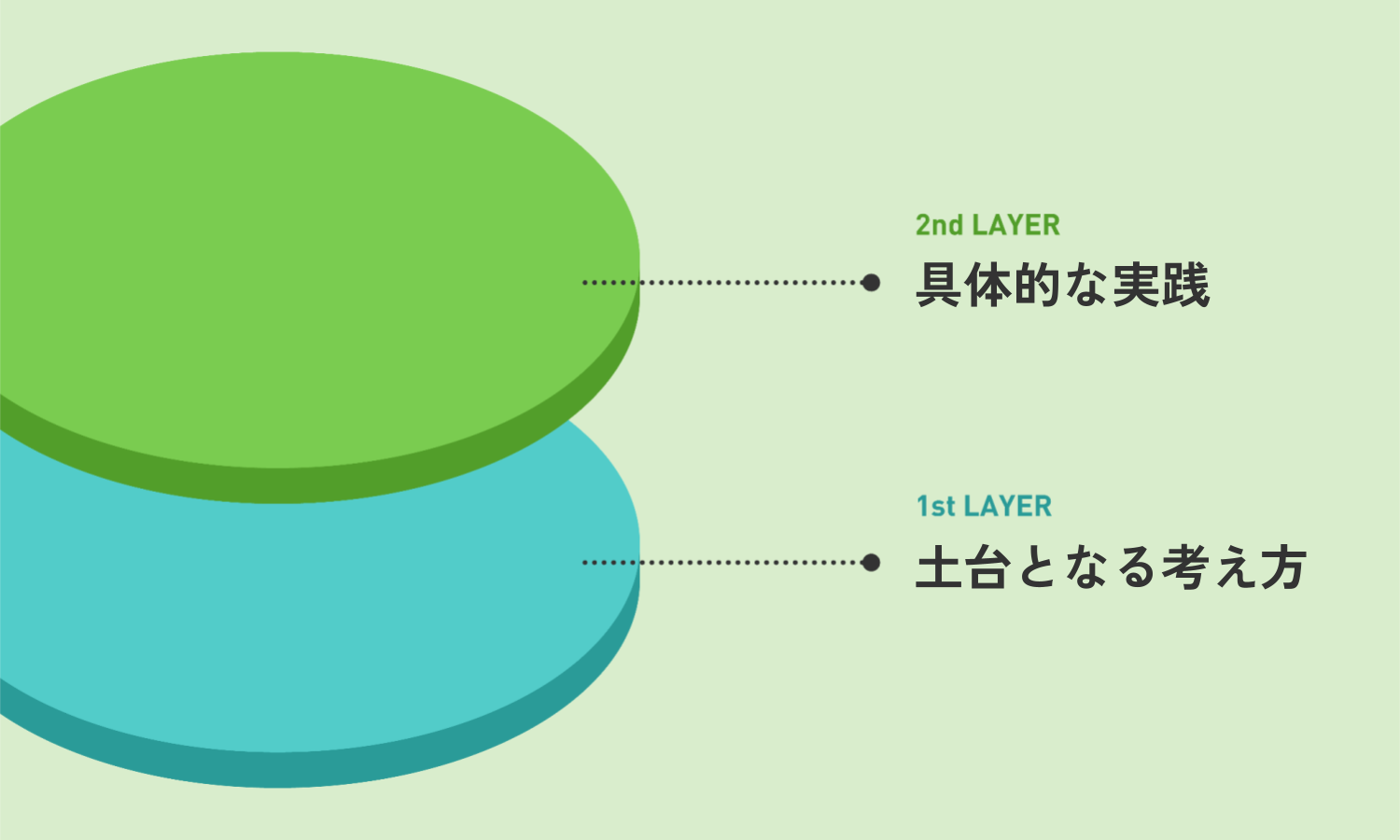

チームやメンバーの適応課題に必要な「新しい2層構造」

では、適応課題としてのチームやメンバーの問題には、どう向き合えばよいでしょうか。

私たちは、土台と実践の2層構造で考えることを提案します。

第1層:土台となる考え方

MITのダニエル・キム氏の「成功の循環」は、現代のチームに最も適した土台となる提言だと考えています。

成功の循環

-

組織メンバーの関係の質が向上すると、個人の思考の質、行動の質が順に高まり、結果の質の向上につながる、という提言

-

関係:仲間の価値観を認め、互いに信頼し合うこと

-

思考:仕事を自分事として捉え、チームと自分の成長を目指すこと

-

行動:より良い結果を目指して、主体的に行動すること

この土台となる循環は、どんなチームでも共通した大切な要素と言えます。

まずこの土台に立つことで、「今、私たちのチームで取り組んでいくべきことは“関係の見直しやルール作り”ではないだろうか?」など、チーム全員での対話を通じて、共感・自分事化できる、取り組むべき問題・課題を設定することができます。

弊社ではこの「成功の循環」を独自にアップデートした『成長循環モデル』を開発、社内実践時の土台として活用しています。(詳細は次回以降にご紹介します)

第2層:具体的な実践

第1層で合意された問題・課題について、同じくチーム全員で、具体的にどんな状態を目指すか、どう取り組むか、忖度や忌憚のない本音の意見とアイデアを出し合い、決定・実践していきます。

この段階では、チームやメンバーの状況に応じて様々な方法が考えられます。既存の1on1や評価制度もこの2層構造で捉え直し、目的や意味の再定義、ルールの変更などを行うことで、有効な手段に変わっていくでしょう。

適応課題として向き合っていく4つのポイント

この2層構造で一貫して大切にすべきポイントは以下の通りです。

1. チーム目標と個人の成長の両立を前提にする

「チームのためか、個人のためか」ではなく、両方が同時に実現される意味づけ・状態を目指します。

2. 評価にはつなげない「対話」を重視する

上司・部下ではなく、異なる経験を積んだ共に働くワーカー・仲間として、一緒に解決策を考えていきます。

3. 状況に応じ柔軟に対応していく

「成功の循環」を土台に、対応が上手く進まない場合は改めて全体を捉え直し着目する問題・課題を変えてみるなど、柔軟に「状況に応じた実践」に取り組んでいきます。

4. チーム全体で考える視点を持つ

個人の問題もチームというシステムの問題が原因と捉え、お互いの役割や価値観、仕事や成果の捉え方、日々の振る舞いの調整や最適な問題解決策について、全員で対話し考えていきます。

いかがでしょうか?

もし冒頭のようなお悩みや困りごとが感じられる場合、現在の取り組みが以下のような「技術的問題」として扱われていないか、振り返ってみてください。

もし当てはまる項目があれば、それは「適応課題を技術的問題として扱っている」可能性があります。

-

人・チーム・組織の問題を、業務効率化と同じ方法で扱っていないか?

-

マニュアルや手順を重視しすぎていないか?

-

「正解」を教えることに注力していないか?

-

心理的安全性や信頼関係の土台づくりを軽視していないか?

その解決には「適応課題として2層構造で捉え直し、4つのポイントをおさえた打ち手をチーム全員で考える」ことが最適な解決策につながっていくこととなるでしょう。

まとめ~これからの時代のチームづくりに向けて~

技術的問題と適応課題は、単なる理論上のお話しではありません。現場の問題を区別し、それぞれに最適な解き方を選択していく実践的な考え方です。

1on1や評価制度、研修がうまくいかない背景には、本来「適応課題」として扱うべき人の問題を「技術的問題」として処理してしまう、「やり方の根本的な取り違え」が起きている可能性があります。

チームやメンバーの成長は本質的に適応課題です。

今回紹介した2層構造と4つのポイントは、チームやメンバーの問題を適応課題として解いていく「組織成長フレームワーク」のコアであり、チームとメンバーの発展・成長を支える弊社『TEAMUS』サービスで実践・体感いただくことができます。

次回は、「第1層の根底にあるもの」と、その理解・アプローチについてお話ししていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。次回もぜひお楽しみに。

参照ソース:邦題『最難関のリーダーシップ――変革をやり遂げる意志とスキル

組織成長ソリューション

TEAMUSを

もっと知りたい方へ

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。