現役チームリーダーの「マネジメント」に迫る ニューノーマル時代のチームマネジメント

- 公開日:2025/9/4(木)

VUCAと呼ばれる予測困難な時代において、ビジネスの最前線で奮闘するリーダーたちは、どのようにチームをマネジメントしているのでしょうか。巷にはさまざまなマネジメント論が溢れていますが、多くは遠い存在の「超有名リーダー」について語られたものです。そこで、身近なリーダーのリアルな声から、そのチームマネジメントの秘訣をインタビューを通じて探ります。

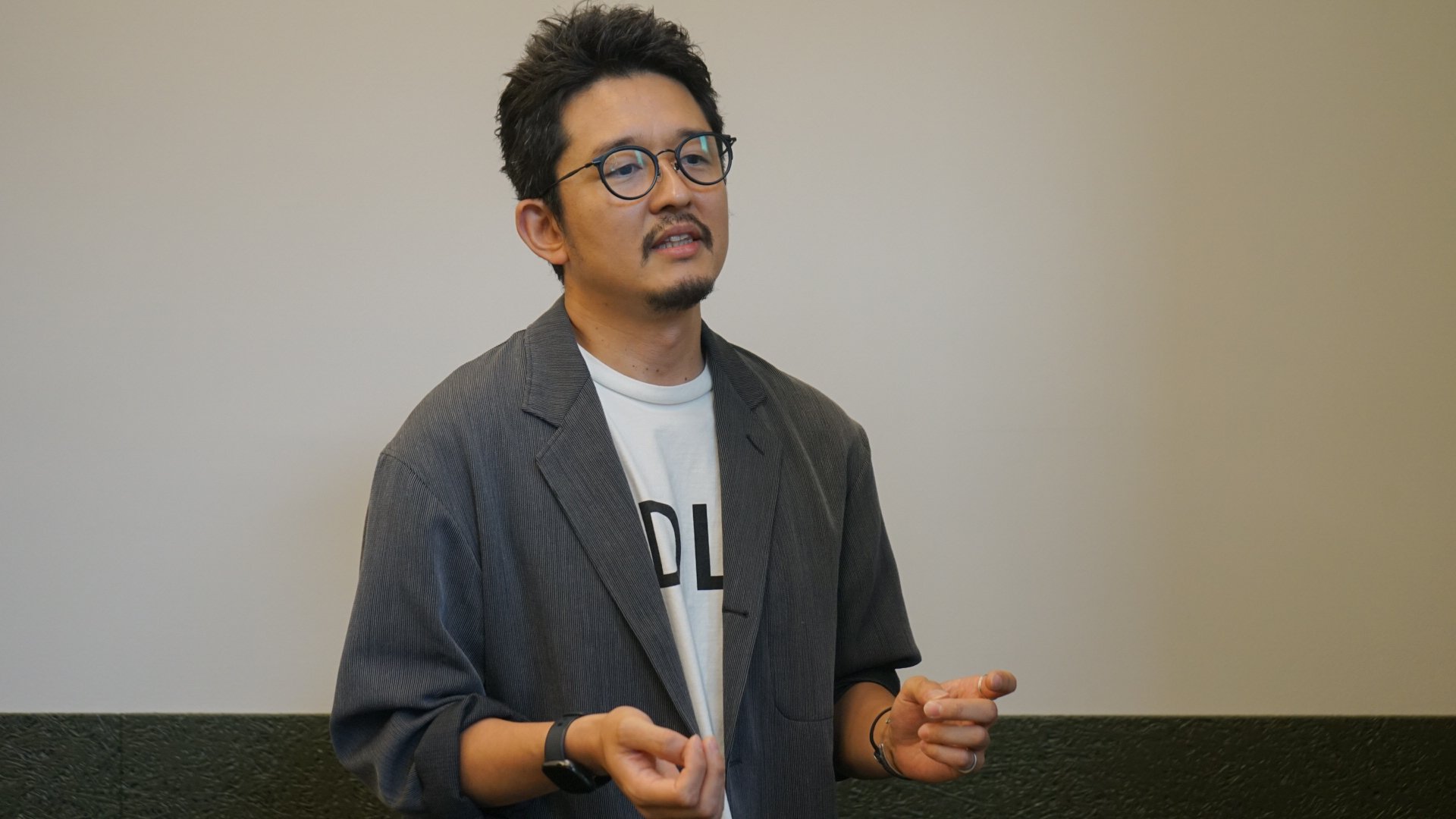

今回は、新規事業チームを率いるリーダー、酒井氏の「チームマネジメント論」に迫ります。

コクヨ株式会社 HRCAソリューション部 部長 酒井 希望

2006年、新卒でコクヨに入社。営業を経て、その後約20年新規事業に携わる。現在は

グローバルワークプレイス事業本部HRCAソリューション部の責任者として人材活性化事業を牽引。30代前半よりマネジメント職となり、約10年間で5~6チームのリーダーを経験。

目次

現在のチームについてお聞かせください。

現在のチームは、新規事業を担当する約15人のチームです。メンバーは多様な専門分野を持つスペシャリストで構成されており、長年コクヨに勤務しているメンバーと中途採用のメンバーが半々ずつ在籍しています。年齢層は主に30代から40代の現役世代です。事業の準備を含め本格的にスタートしたのは昨年からで、チームは形成期にあり、メンバーが力を合わせて試行錯誤しています。

■チーム運営で大切にしている事を教えてください。

言葉のバランスとコミュニケーションの最適化

意識して大切にしているのは、コミュニケーションにおける「ポジティブとネガティブのバランス」です。ビジネスの場では、「課題」や「未達事項」など事業推進上重要でありながらネガティブな言葉がどうしても飛び交いがちです。そのため、リーダーとして意識的にポジティブな言葉を投げかけ、チーム全体の雰囲気を前向きに保つようにしています。チームの状況や環境にもよりますが、チャレンジングな環境下にある新規事業チームでは、ポジティブな発言を自分が担うように意識しています。

リーダーとしての「言葉選び」も意識

普段のコミュニケーションの「言葉」選びも意識するようにしています。例えば何かの業務が前に進んでいない際、「〜してくれない」のような他責的な表現はしないようにし、何に対しても勝手に決めつけるような発言は避けるようにしています。これは、自分が過去新規事業を進める中、既存事業部門の立場の人にコミュニケーションを通して協力を仰ぐ必要が多々あり、言葉遣いや話す順番、言い回しの重要性を痛感した経験があるためです。そのような経験から、言葉の選択も含めて意識するようにしています。

■コミュニケーションの話が少し出ましたが、チームコミュニケーションで工夫している事はありますか?

今のチームは、多様な職種やバックグラウンドを持つメンバーが集うチームのため、コミュニケーションに偏りが生じてしまいがちです。そのため、業務上の接点が少ないメンバーには、自ら積極的に話しかけることを意識しています。月に1度メンバー全員と1on1も実施するようにしています。1on1は、実務業務と比較し、緊急なミーティングが入ったからキャンセル等、優先度を落とし勝ちになります。その為、毎月月末カレンダーに実施できるようスケジュール化し、ルーチン化することを意識しています。

オンライン環境でのマネジメントも意識

コロナ禍を経て、Slack(チャットツール)のやり取りは、自分宛ではないものも含めてほぼ全てチェックし、メンバーの活躍を把握するようにしています。これは、評価時に功績を正確にフォローするためで、「知られていないがゆえに評価されない」をなくしたいという強い思いがあります。そのため、まず自分がメンバーおよび彼らの業務に興味と理解を持つことを目指しています。

他にもテレワークを実施するメンバーも多いため、オフィス出社時には意図的に声をかけ、「話す」こと以上に「関心を持っている」「話したい気持ちがある」ことを行動で示すようにしています。

こうしたマネジメントは、コロナ以前は意識していませんでした。全員が在宅勤務になることで、隣にいることで感じ取っていた空気感でマネジメントしていたことに気づき、非言語情報が失われることに苦労しました。この経験が今のマネジメントに大きく影響しています。

■リーダーとして、何かターニングポイントはありましたか?

過労による体調不良がきっかけ。

30歳頃、プレイヤーとして「自分が先陣を切る」スタイルで働いていましたが、過労で体調を崩しました。その経験から個人パフォーマンスには限界があると痛感し、メンバーを育てる「マネジメントの意義」に気づきました。そこからメンバーへの向き合い方が劇的に変わり、マネジメントへの関心が深まるターニングポイントとなりました。

最後に、酒井さんにとってリーダー、マネジメントとして信念があれば伺わせてください。

「徹底的に興味を持つ」

これは「信じること」と同義だと考えています。メンバーが成果を出せない時、個々の能力不足ではなく自分を含めた環境要因に原因を求め、自己省察をします。この信念に基づきメンバーと向き合い続けることが、自分のリーダーとしての核となっています。

編集後記

インタビューを通じて、リーダーシップは個人の特性だけでなく、キャリアの中で得た経験によって育まれるものだということが見えてきました。特に、新規事業という厳しい環境で培われた「言葉選び」や、「なぜできないか」を環境のせいにするといった考え方は、多くのリーダーにとって学びとなるのではないでしょうか。

このコラムは、今後も様々なリーダーにインタビューを続けていきたいと思います。

組織成長ソリューション

TEAMUSを

もっと知りたい方へ

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。