Philosophy of SAIBI-LX

都市と自然の振り子として

人智の及ばぬものとして自然への畏怖を感じながらも、同時に敬意を払い続ける。人と対立するものではなく、地続きの存在として認め、糧とする。土や石、木、水など素の造形に固有の美学を見出すとともに、人工的な美感を尊び、その間を振り子のように行きつ戻りつするなかに「箱庭」に見出される豊かさのグラデーション。自然と人工、落ち着きと刺激、日常と非日常の全てを否定することなく、愛する大らかさを有する空間家具。

全にして一、一にして全

和様建築では、ひとつの家屋を「間」と捉え、屏風や襖をもって仮設的に場を仕切りました。便宜に応じた増築を重ね「固定された境界線」という概念を持たない日本の居住空間のあり様は、設計図を唯一の正解とする西洋建築と対比されます。また物体を置き、挟むだけで「見えない境界」が生まれる日本式の空間にはその性質上、ゆるやかな融和と遮蔽が生まれます。他者との共生を認めながらも相合を唯一の目的としないように、ここでは人間同士が付かず離れずにいられる大らかさと心地よさが存在します。[Fig 1]

Fig 1. 全にして一、一にして全

非言語のこだま

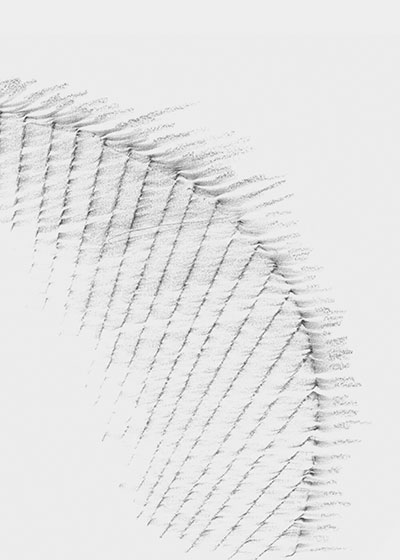

竹製のうちわを手でなぞる。回遊式庭園の池端を目でたどる。禅語「大河の流れに流されるもよし、逆らうもよし」に学ぶならば、人が美しい線を作為的に描こうと試みる必要はありません。素材は、本来的に「なるべき形」をその身のうちに宿しています。人がするべきことは、ただ素直に素材に敬意を払い、「もののあわれ」による直観から顕現する曲線をただ写しとることだけです。その行為からのみ、生まれるかたちがこの世界にはあります。[Fig 2]

Fig 2. 非言語のこだま

日本人という自然

日本に暮らす人々は、天地創造の自然の中にあるものとして、自らを位置づけます。ある人は風物を恋人になぞらえて和歌に詠み、かの人は花鳥風月を人の世に見立て愛でてきました。かねてより日本人は、自然に人間を投影し、自然の内に人間を見続けてきたのです。ひょうたんや玉石などの自然物がデザインの手本(原料)となったことは不思議ではありません。日本人にとって自然とは合わせ鏡であり、出自を同じくする親しみの象徴であり続けるのです。[Fig 3]

Fig 3. 日本人という自然