2022.12.21

自治体庁舎のユニバーサルデザイン3要素(前編)

家具・動線によるユニバーサルデザインの実現手法と実践事例

Overview

概要

本記事では、ユニバーサルデザインに配慮した自治体庁舎空間を実現するために必要な情報をまとめています。家具や動線の工夫によってユニバーサルデザインに配慮した自治体庁舎空間を実現する方法を、最新の実践事例を交えて詳しく解説します。

目次

Report

レポート

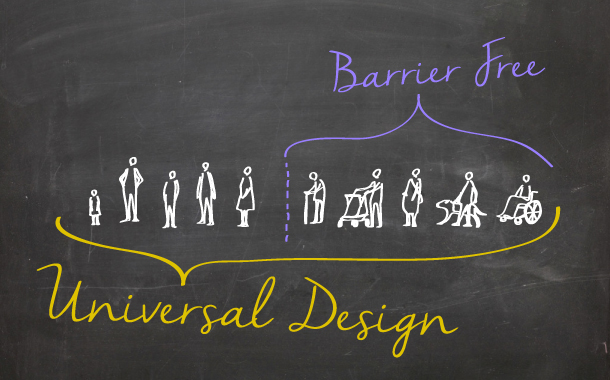

ユニバーサルデザインとは―バリアフリーとのちがい

まずは、「ユニバーサルデザイン(UD)」という言葉や考え方についてご説明します。ユニバーサル(universal)とは英語で、すべてに共通であるさま、普遍的、という意味。つまりユニバーサルデザインとは、誰にとっても共通して使いよいデザインということになります。

ユニバーサルデザインという言葉は、自身も障がい者だったアメリカのノースカロライナ州立大学のロナルド・メイス氏が提唱しました。メイス氏は、特別に用意された障がい者用のデザインが、かえって障がい者にとって心理的な負担にもなることから、最初から多くの人に使いやすいものをデザインすれば、誰にとっても気持ちよく利用できるものになると考えたのです。

一方、ユニバーサルデザインとよく似た考え方に、バリアフリーがあります。バリア(barrier)とは障壁や防壁、障害物のことで、ここでいうバリアとはつまり障がい者や高齢者が生活していく上で障壁となる物理的な障害を指します。バリアフリーはそれらの物理的な障害を取り除き、障がい者や高齢者が生活しやすい環境を整備しよう、という考え方です。ユニバーサルデザインがすべての人を対象とするのに対し、バリアフリーは障がい者や高齢者のように特定の人を対象にしているところが異なります。

ユニバーサルデザインとバリアフリーのちがい

庁舎窓口の待合ロビーを例に、バリアフリーとユニバーサルデザインそれぞれの対応の違いを具体的にご説明します。まず、バリアフリーの考え方では、車イス<専用>の待合コーナーを設けるという対応になります。一方ユニバーサルデザインの考え方では、ロビーチェアーの配置を工夫して、待合ロビーの<中に>車イスの利用者も利用することができるスペースを空けておく、という対応になります。

この2つの対応の違いは、車イス利用者にとって心理的に大きな違いとして感じられるのです。

庁舎におけるユニバーサルデザイン実現の方法

自治体庁舎には、毎日さまざまな人が訪れます。例えば独り暮らしを始めた学生が手続きをしに来たり、お年寄りが暮らしや医療の相談をしにきたり…子ども連れや障がい者、外国人など、みんながそれぞれの目的で庁舎を利用します。 そうした人々にとって自治体の顔となる庁舎は、誰にとっても気持ちよく利用できるものでなければなりません。 そこで重要になるのが、ユニバーサルデザインの考え方です。

ユニバーサルデザインに配慮した空間を実現する方法としてイメージしやすいのは、「だれでもトイレ(多目的トイレ)」やエントランスにスロープを設置するといった建築設備面での配慮です。しかし、来庁者の多くが待合空間や窓口空間で長い時間を過ごすことを踏まえると、待合空間や窓口空間におけるユニバーサルデザインへの配慮が非常に重要であると考えられます。これら空間においてユニバーサルデザインを実現するためには、(1)家具(2)動線(3)サインの3要素からアプローチが可能です。この記事では、(1)家具 と(2)動線 についてご説明します。

家具におけるユニバーサルデザイン

庁舎待合に設置されたユニバーサルデザイン家具

家具は利用者が直接触れて使用するものであるため、ユニバーサルデザインに配慮されていることが非常に重要です。誰にとっても使いやすい家具であれば、快適に利用することができます。

また自治体庁舎は初めて訪れる利用者が多いということを考慮した際、そこに置かれている家具は、「どうやって使うか」が誰でも直感的にわかることと、利用者の状況に応じて多様な使い方ができることが重要です。

来庁者の多くが利用する、ロビーチェアーを例にご説明します。来庁者の中には、盲導犬など介助犬とともに利用する人がいます。そういった利用者が窓口で待つ際は、介助犬と一緒に待つことになります。その際ロビーチェアーの下に十分な空間があれば、介助犬はそこに入って待つことができます。一方、ソファタイプのロビーチェアーでは利用者の足元に入れないため、待機時は通路をふさぐ形になってしまいます。

盲導犬・介助犬の待機場所問題

その他にも、背もたれにしっかり寄りかかりたい人、ベビーカーと隣り合わせで横向きに座りたい人、立ち座りの手がかりが必要な人...など、同じ「座って待つ」という行動でも、その時の動作は一様ではありません。「こう使って」と、一通りの使い方しかできないのではなく、ひとつひとつの動作において、それぞれの人がそれぞれのやり方で、無理なく安全に、気持ちよく使うことができる家具が、ユニバーサルデザインであると言えるでしょう。

コクヨのユニバーサルデザイン家具

1998年、コクヨは独自のユニバーサルガイドラインを作成し、ユニバーサルデザインの普及に尽力してきました。2010年からは自治体窓口専用のユニバーサルデザイン家具の開発を開始。様々なユーザーの行動や心理状態を検証する開発プロセスを導入した製品などは、ユニバーサルデザイン関連の賞を多数受賞しています。

コクヨはユニバーサルデザイン家具の開発にあたり、ユニバーサルデザインに対する6つの指標を掲げています。6の指標とは、①機能的 ②安全 ③認識しやすい ④単純 ⑤わかりやすい ⑥適正コストです。これらを実現するために、製品開発においてしばしばユーザー参加型ワークショップを取り入れてきました。例えばロビーチェアーを開発する際には、窓口前を想定した空間を再現し、車イス利用者・盲導犬を連れた方など、様々な利用者との観察・検証・対話の繰り返しを行いました。窓口での順番待ちから手続きまでの一連の動作を何度も検証し、使いにくさを徹底的に洗い出すことで得られた気づきを反映し、誰にとっても共通して使いよいデザインのユニバーサルデザイン家具を製作しています。

車イス利用時のアクセス性を確認

立ち座りの際の動作を確認

次の段落では、コクヨのユニバーサルデザイン家具をご紹介します。

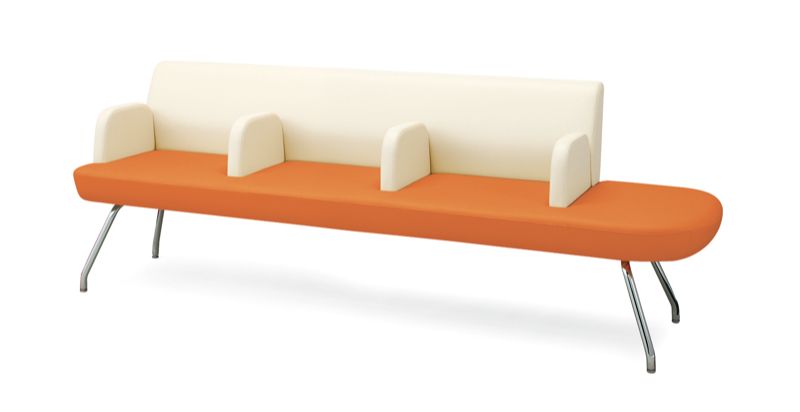

待合向けロビーチェアー

待合向けロビーチェアー Madre(マドレ)

特徴的なサイドラウンドシートは、背もたれがなく多方向から座ることが可能です。例えばベビーカーや車イスを横に付けてそちらに向いて座るといった使い方が可能です。座る時には邪魔にならず、立ち上がり時は動作をサポートする肘形状や背座の色を変えることで視認性を高めるなど、さまざまな工夫をしています。またワイドコンパクト設計により、座れる人数は変わらずに通路幅を広く確保できるよう配慮しています。

窓口向けカウンター

ユニバーサルデザインに配慮したカウンター EFシリーズ

車イス対応バリエーション

ユーザーとのワークショップを経て開発した、ユニバーサルデザインに配慮した窓口カウンターです。車イス利用者を考慮した車イス対応タイプでは、利用者側の奥行きが深く、カウンターの天板下には手がかりを設けることでカウンターへの出入りのしやすさに配慮しています。

「変化する活動」に適したカウンターテーブル

直線カウンターテーブル用幕板

バモスは、対面式の窓口カウンターから、カジュアルな相談テーブルなどパーツを組み替えることで用途転換ができ、永く使えるカウンターテーブルです。多様なオプションをラインナップし、来庁者の快適性を考えた窓口カウンターの他に、組み換えることで相談・打合せテーブルや総合受付、共創テーブルなど別用途にて永く使い続けることができます。

直線カウンターテーブルに設置の際、来庁者側の奥行が450mmあり、標準で車椅子に対応しています。

バモスは企画段階からリードユーザーが参画、具体的な試作品を通してリードユーザーとの対話を重ねてブラッシュアップし、生まれた商品です。

窓口カウンター用イス

窓口カウンターでの手続きや相談は時間がかかることも多いため、カウンター用のイスは長時間利用の場合でも快適な座り心地を実現することが求められます。また、立ち座りの動作が行いやすいことも利用者の安全を確保する上で欠かせない視点です。

Protty(プロッティ)

Protty(プロッティ)立ち座りの様子

来庁者の立ち座りのしやすさや座り心地を追求したカウンター用イス。簡単に姿勢を変えられるよう後傾角度を抑え、脚部はつまづきにくいようにセットバックしています。座のベース層に骨盤を支える面形状を設け、その上にクッション層をのせることで、安定した姿勢の保持と包み込み感を両立。長時間座っても疲れにくいよう配慮しています。豊富なカラーバリエーションで窓口サインとカラーコーディネートしやすく、視覚的にもわかりやすい窓口空間を実現します。

動線のユニバーサルデザイン

続いて、ユニバーサルデザイン視点の動線計画についてご説明します。そもそも"動線"とは、目的地へ向かう際に辿る経路を指します。庁舎を利用する人が総合案内やサインで目的の窓口を確認し、移動しようとする時、様々な利用者とすれ違います。また車イス利用者や目の不自由な人、子ども連れなど、必要な通路の幅や歩く速度はひとそれぞれです。ユニバーサルデザインな自治体庁舎を実現するためには、利用者の動線に配慮することが重要なのです。動線を設計する際は、①距離 ②通路幅 をそれぞれ最適化する必要があります。

基本的に、目的地まで最短距離で行くことができ、かつまっすぐであることが重要だと考えます。というのも高齢者の方などは長い距離を歩くと疲れてしまうでしょうし、杖を頼りに歩く目の不自由な方などは通路がくねくねしていたり、また障害物があったりすると非常に危険だからです。

一般的に、歩行者が歩く際に必要な通路幅は600mm程度と言われています。一方、車イス利用者ではそれよりも広く900mm程度必要だと言われています。つまり、車イスの人が通る通路においては最低限でも900mm確保する必要があるということです。しかしこの程度の幅では、車イス利用者と歩行者がすれ違うことは難しいです。

多くの人がすれ違う通路(これをメイン動線と呼びます)では、車イスと歩行者、あるいは車イスと車イスがすれ違うことができるよう、通路幅を広く取ることが求められます。1500mm程度確保できると車イス利用者と歩行者がぶつかることなくスムーズにすれ違うことができ、1800mm程度確保できると車イス利用者同士快適に行き来が可能になります。限られたスペースにおいて全ての通路を広くすることは難しいですが、メインの動線だけでもすれ違いができるように配慮することがユニバーサルデザインにつながります。

メイン動線では、歩行者と車イスがすれ違える通路幅が必要

距離と通路幅を最適化した際に、もうひとつ気をつけるべきことがあります。それは、家具で動線をふさがないということ。例えばエントランスから窓口に行くまでのメイン動線上に記載台を設置してしまうと、窓口に向かう人・出て行く人と、記載台で申請書類を書いている人がぶつかってしまうなどの危険性があるからです。基本的に、動線は交錯しないように設計することをおすすめします。

職員用の動線計画においても配慮する点は上記同様です。障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」平成28年4月1日施行)の施行により合理的配慮が求められる中、車イスを利用している職員がどの部署に所属したとしても、快適に業務を行えるようにするには、ユニバーサルデザインの視点で執務空間の動線を設計することが重要です。

家具・動線でユニバーサルデザインを実現した自治体庁舎の事例

全国初の民間高層マンションとの一体型再開発事業となった新庁舎は、申請や届出の窓口を集約し手続きの効率化ができるようワンフロアが広く、かつ執務室がロの字型に配置されています。総合窓口や福祉系窓口では特にユニバーサルデザインを重視しており、Madre(マドレ)やEFカウンターなどのユニバーサルデザイン製品が多数採用されています。

3階の総合窓口課では、待合エリアは通路幅を十分に確保しています。またコンパクトサイズのロビーチェアーを採用することで、限られたスペースで座席を多く取れるように配慮しています。

豊島区役所 総合窓口課の待合

リニューアルによる窓口改善の事例です。入り口が複数箇所あり、課が分散配置されているため来庁者が目的の窓口にスムーズに行くことができない状況が多く発生していました。リニューアルによって来庁者エリアは手続きがスムーズにできるような動線計画と機能配置、目的の窓口に迷いなく行けるようなサイン計画を実施しました。EFカウンターやロビーチェアー Madre(マドレ)などユニバーサルデザインの家具を全面的に採用し、誰もが安心して快適に利用できる窓口空間を実現しています。

1階の待合スペースでは、来庁者と職員の動線が交錯しないよう、呼出しモニター後方に通路を設定。待合エリアにカーペットを敷くことで、動線と視覚的に区別できるよう配慮しています。

志免町役場 1Fの待合

まとめ

自治体庁舎のユニバーサルデザインについて事例や家具を交えてご紹介しました。ユニバーサルデザインへの配慮は様々な手法がありますが、多くの来庁者が最も利用する時間の長い待合空間や窓口空間をより安心で快適な空間にするためには、「家具」「動線」「サイン」をユニバーサルデザインの視点で改善することにより、利用者にとってより快適な体験を提供できます。

今回はユニバーサルデザインの3要素のうち「家具」「動線」についてご説明しましたが、後編では「サイン」について具体例とともにご紹介しますのでそちらもぜひご覧ください。

(作成/コクヨ)